前の10件 | -

「足利大岩毘沙門天俳額」のあらまし [一茶]

「足利大岩毘沙門天俳額」のあらまし

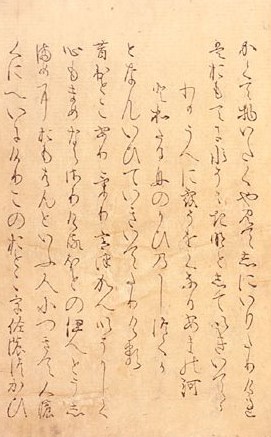

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2012/10/blog-post_876.html

足利大岩毘沙門天俳額」のあらまし

「俳額」(はいがく)とは神社や仏閣に祈願のため奉納した俳諧(連句)や発句(俳句)を記した額のこと。奉納和歌・奉納連歌へと引き継がれ、その余風は現代にまで及んでいる。作品を扁額に掲げるものを俳額(又は掲額)といい、神灯に記すものを奉灯という。そもそもは、音楽や詩歌などを手向け神仏の心を和らげようとする法楽思想に基づいたものであったが、当時広く行われていた奉額句合わせは,一般から投句を募集し、選者の選句を経て、清記・掲額に至るのを通例としていた。

しかし、この足利大岩町の最勝寺(通称大岩毘沙門天)に文化七年(一八一〇)三月に奉納された俳額(整理番号二十五)は、当時の一般的な奉額句合わせのものとは別種のもので、願主(足利の六名の俳人)が諸国の著名な俳人(六十三人)に出句を依頼して奉納掲額をしたもので、その出句依頼への謝礼だけでも相当な出費を要したことが容易に推測され得る貴重な俳額といえるものであろう(丸山・前掲書)。

内側は縦五十五センチ、横一八〇センチで、頭書に「奉納俳諧之発句」とあり、末尾に「文化七歳庚午三月」と年記し、「東苑源道書」とある。そこに記載されている句と作者は次のとおりである。

(便宜上、句頭に整理番号を付して、適宜、その詠みを付した)。

一 我影(わがかげ)はなべて桜の木の間かな 尾張 士朗

二 秋の夜のあはれに負(まけ)て寝たりけり 京 蒼?

三 みよし野の始(はじめ)は知らず花の春 江戸 完来

四 花二つ頓(やが)れてすれあふ牡丹かな 大阪 尺艾

五 初ざくら花の世中(よのなか)よかりけり 伊予 樗堂

六 木(こ)がらしやたヾ白妙(しろたへ)のふじのやま 薩摩 關叟

七 かくれ家に大き過(すぎ)たり雪の笠 甲斐 可登里

八 咲(さく)けしの花の底までひとへかな 伊賀 若翁

九 名月や古郷(こきゃう)の空も水のうへ 信濃 素檗

一〇 巾厨(かや)かして遊び明(あか)すや星一夜 和泉 喜齋

一一 尾上(おのへ)よりはやみる風にほとゝぎす 陸奥 冥々

一二 花を切つて蘭を養ふ夕(ゆふべ)かな 尾張 岳輅

一三 うしろには松の上野を冬籠(ごもり) 江戸 成美

一四 西とみへて日は入(いり)にけり春の海 京 百池

一五 秋の日の見事に暮(くれ)て月夜哉 大阪 八千坊

一六 日の暮(くれ)ておもへば多きさくら哉 加賀 雪男

一七 皆起(おき)よ車見せうぞ淀の月 大阪 長齋

一八 名月や芦のひと夜を塩肴 京 岱季

一九 草臥(くたびれ)て夜は寝入歟(ねいるか)木々の蝉 近江 鳥頂

二〇 いつまでもいつまでも(※おどり記号)鶴は和哥の浦 尾張 竹有

二一 雪風がまだうしろふく山ざくら 上野 鷺白

二二 おもしろふ時雨て来たり旅の馬 長崎 台(※革編)風

二三 吉野やま松より花の年古(ふる)し 阿波 八朔房

二四 霧分(わけ)てわが馬なづむゆふべかな 近江 蜃州

二五 鹿鳴(なき)てながめられけり夜の山 京 瓦全

二六 夜桜や雉子もなかずは居られまじ 兵庫 一草

二七 夕立や山わかれせし鷹二つ 信濃 柳荘

二八 □や何ひとつなき砂のうへ 尾張 臥央

二九 元日は嬉し二日はおもしろし 京 丈左

三〇 家五尺あとへひかばやむめの花 三河 卓池

三一 はつ茄子(なすび)ほろりとにがき斗(ばかり)也 京 月峰

三二 夏山やものいはぬ人のふたり行(ゆく) 大阪 魯隠

三三 油なき明(あか)りに似たりあきのやま 出羽 長翠

三四 うれしさは神路の山にけふの菊 相模 葛三

三五 文月や海山ひとり秋の月 安芸 篤老

三六 花守の木がくれあへて見ゆる也 筑前 瑞芝

三七 雪ゆきを打てけぶれる林かな 江戸 午心

三八 引汐(ひきしお)の果なく霞む夕(ゆふべ)かな 播磨 玉屑

三九 きのふまで松の上野の初ざくら 江戸 春蟻

四〇 濡(ぬれ)てこそ蜑(あま)が子といへ夏の海 奈良 空阿

四一 初月とまではなりけり浦の家 大阪 奇淵

四二 出て見れば小雨ふる也花月夜 筑前 萬井

四三 涼しさや何見ても灯は捨(すて)られず 長門 羅風

四四 柳みて居ればくれ行(ゆく)堤かな 京 其成

四五 露けさや秋は夜がちの草の家 大阪 升六

四六 稲妻や豆に兎のつきそむる 甲斐 嵐外

四七 閑居鳥水こちこち(※おどり記号)と東洩る 伊勢 丘高

四八 こはごは(※おどり記号)に空にこぼれてけふの月 大阪 瑞馬

四九 翌(あす)かあすか(※おどり記号)とまではきのふの初桜 江戸 定雅

五〇 名月の御覧の通り屑家哉 江戸 一茶

五一 たち葉たれ葉ばせを秋立(たつ)けしき哉 南部 平角

五二 名月やくらぶるものは山と水 近江 志う

五三 夜明たらふたつになるやほとゝぎす 江戸 はまも

五四 ははその木限(かぎり)は雪の梢かな 武蔵 星布

五五 何処までも月の下也鳴(なく)千鳥 能登 寒崖

五六 大原や人へは吹(ふく)にはるの風 周防 鯨牙

五七 散(ちる)さくら月もおしみて明残(あけのこる) 豊後 不騫

五八 忘れたぞ花にさくらに草の庵 大和 萬和

五九 啼聞ふ木曾の檜笠とほとゝぎす 江戸 巣兆

六〇 腰の螺(ほら)菫つむにはむつかしき 陸奥 乙二

六一 けふの月扨(さて)もおしまぬ光かな 江戸 道彦

六二 名月や是をむかしの秋の月 大阪 麦太

六三 香を踏(ふみ)て蘭に驚く山路かな 同 月居

① 夕暗(ゆふやみ)やぬれぬれ(※おどり記号)しくもきヾす鳴(なく)

足利 和井

② 十ほどの蝶が皆舞ふ真昼かな 麦茂

③ 古池を競(きそふ)なるらむ百合の花 春山

④ 長閑(のどか)さやよくよく(※おどり記号)聞けば霍(つる)の声

左鶏

⑤ 初厂(はつかり)や月のおかしき水の上 徐来

⑥ 石亀を水もはなれよ友ちどり 里山

⑦ 花ぐもりよろず桜を恋にせん まさき

⑧ うぐひすや有明の戸に竹のかげ 官鯉

⑨ 大空や花のあけぼの押出(いだ)し 雄尾

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2012/10/blog-post_876.html

足利大岩毘沙門天俳額」のあらまし

「俳額」(はいがく)とは神社や仏閣に祈願のため奉納した俳諧(連句)や発句(俳句)を記した額のこと。奉納和歌・奉納連歌へと引き継がれ、その余風は現代にまで及んでいる。作品を扁額に掲げるものを俳額(又は掲額)といい、神灯に記すものを奉灯という。そもそもは、音楽や詩歌などを手向け神仏の心を和らげようとする法楽思想に基づいたものであったが、当時広く行われていた奉額句合わせは,一般から投句を募集し、選者の選句を経て、清記・掲額に至るのを通例としていた。

しかし、この足利大岩町の最勝寺(通称大岩毘沙門天)に文化七年(一八一〇)三月に奉納された俳額(整理番号二十五)は、当時の一般的な奉額句合わせのものとは別種のもので、願主(足利の六名の俳人)が諸国の著名な俳人(六十三人)に出句を依頼して奉納掲額をしたもので、その出句依頼への謝礼だけでも相当な出費を要したことが容易に推測され得る貴重な俳額といえるものであろう(丸山・前掲書)。

内側は縦五十五センチ、横一八〇センチで、頭書に「奉納俳諧之発句」とあり、末尾に「文化七歳庚午三月」と年記し、「東苑源道書」とある。そこに記載されている句と作者は次のとおりである。

(便宜上、句頭に整理番号を付して、適宜、その詠みを付した)。

一 我影(わがかげ)はなべて桜の木の間かな 尾張 士朗

二 秋の夜のあはれに負(まけ)て寝たりけり 京 蒼?

三 みよし野の始(はじめ)は知らず花の春 江戸 完来

四 花二つ頓(やが)れてすれあふ牡丹かな 大阪 尺艾

五 初ざくら花の世中(よのなか)よかりけり 伊予 樗堂

六 木(こ)がらしやたヾ白妙(しろたへ)のふじのやま 薩摩 關叟

七 かくれ家に大き過(すぎ)たり雪の笠 甲斐 可登里

八 咲(さく)けしの花の底までひとへかな 伊賀 若翁

九 名月や古郷(こきゃう)の空も水のうへ 信濃 素檗

一〇 巾厨(かや)かして遊び明(あか)すや星一夜 和泉 喜齋

一一 尾上(おのへ)よりはやみる風にほとゝぎす 陸奥 冥々

一二 花を切つて蘭を養ふ夕(ゆふべ)かな 尾張 岳輅

一三 うしろには松の上野を冬籠(ごもり) 江戸 成美

一四 西とみへて日は入(いり)にけり春の海 京 百池

一五 秋の日の見事に暮(くれ)て月夜哉 大阪 八千坊

一六 日の暮(くれ)ておもへば多きさくら哉 加賀 雪男

一七 皆起(おき)よ車見せうぞ淀の月 大阪 長齋

一八 名月や芦のひと夜を塩肴 京 岱季

一九 草臥(くたびれ)て夜は寝入歟(ねいるか)木々の蝉 近江 鳥頂

二〇 いつまでもいつまでも(※おどり記号)鶴は和哥の浦 尾張 竹有

二一 雪風がまだうしろふく山ざくら 上野 鷺白

二二 おもしろふ時雨て来たり旅の馬 長崎 台(※革編)風

二三 吉野やま松より花の年古(ふる)し 阿波 八朔房

二四 霧分(わけ)てわが馬なづむゆふべかな 近江 蜃州

二五 鹿鳴(なき)てながめられけり夜の山 京 瓦全

二六 夜桜や雉子もなかずは居られまじ 兵庫 一草

二七 夕立や山わかれせし鷹二つ 信濃 柳荘

二八 □や何ひとつなき砂のうへ 尾張 臥央

二九 元日は嬉し二日はおもしろし 京 丈左

三〇 家五尺あとへひかばやむめの花 三河 卓池

三一 はつ茄子(なすび)ほろりとにがき斗(ばかり)也 京 月峰

三二 夏山やものいはぬ人のふたり行(ゆく) 大阪 魯隠

三三 油なき明(あか)りに似たりあきのやま 出羽 長翠

三四 うれしさは神路の山にけふの菊 相模 葛三

三五 文月や海山ひとり秋の月 安芸 篤老

三六 花守の木がくれあへて見ゆる也 筑前 瑞芝

三七 雪ゆきを打てけぶれる林かな 江戸 午心

三八 引汐(ひきしお)の果なく霞む夕(ゆふべ)かな 播磨 玉屑

三九 きのふまで松の上野の初ざくら 江戸 春蟻

四〇 濡(ぬれ)てこそ蜑(あま)が子といへ夏の海 奈良 空阿

四一 初月とまではなりけり浦の家 大阪 奇淵

四二 出て見れば小雨ふる也花月夜 筑前 萬井

四三 涼しさや何見ても灯は捨(すて)られず 長門 羅風

四四 柳みて居ればくれ行(ゆく)堤かな 京 其成

四五 露けさや秋は夜がちの草の家 大阪 升六

四六 稲妻や豆に兎のつきそむる 甲斐 嵐外

四七 閑居鳥水こちこち(※おどり記号)と東洩る 伊勢 丘高

四八 こはごは(※おどり記号)に空にこぼれてけふの月 大阪 瑞馬

四九 翌(あす)かあすか(※おどり記号)とまではきのふの初桜 江戸 定雅

五〇 名月の御覧の通り屑家哉 江戸 一茶

五一 たち葉たれ葉ばせを秋立(たつ)けしき哉 南部 平角

五二 名月やくらぶるものは山と水 近江 志う

五三 夜明たらふたつになるやほとゝぎす 江戸 はまも

五四 ははその木限(かぎり)は雪の梢かな 武蔵 星布

五五 何処までも月の下也鳴(なく)千鳥 能登 寒崖

五六 大原や人へは吹(ふく)にはるの風 周防 鯨牙

五七 散(ちる)さくら月もおしみて明残(あけのこる) 豊後 不騫

五八 忘れたぞ花にさくらに草の庵 大和 萬和

五九 啼聞ふ木曾の檜笠とほとゝぎす 江戸 巣兆

六〇 腰の螺(ほら)菫つむにはむつかしき 陸奥 乙二

六一 けふの月扨(さて)もおしまぬ光かな 江戸 道彦

六二 名月や是をむかしの秋の月 大阪 麦太

六三 香を踏(ふみ)て蘭に驚く山路かな 同 月居

① 夕暗(ゆふやみ)やぬれぬれ(※おどり記号)しくもきヾす鳴(なく)

足利 和井

② 十ほどの蝶が皆舞ふ真昼かな 麦茂

③ 古池を競(きそふ)なるらむ百合の花 春山

④ 長閑(のどか)さやよくよく(※おどり記号)聞けば霍(つる)の声

左鶏

⑤ 初厂(はつかり)や月のおかしき水の上 徐来

⑥ 石亀を水もはなれよ友ちどり 里山

⑦ 花ぐもりよろず桜を恋にせん まさき

⑧ うぐひすや有明の戸に竹のかげ 官鯉

⑨ 大空や花のあけぼの押出(いだ)し 雄尾

タグ:一茶

其角の『句兄弟・上』(一~三十九) [其角]

其角の『句兄弟・上』(その一)

其角の『句兄弟・上』

芭蕉が没した元禄七年(一六九四)に成った、其角の『句兄弟』(上・中・下)の、其角の序(句兄弟序)の全文は次のとおりである。

(参考文献)

一 『句兄弟・上』夏見知章・大谷恵子・山尾規子・関野あや子編著

二 「句兄弟」(『蕉門俳諧集二』・古典俳文学大系七)今栄蔵校注

(句兄弟序)

○点ハ転ナリ、転ハ反なりと註せしによりて案ズルに、句ごとの類作、新古混雑して、ひとりことごとくには、諳(ソラン)じがたし。然るを一句のはしりにて聞(きき)なし、作者深厚の吟慮を放狂して、一転の付墨をあやまる事、自陀(他)の悔(くやみ)且暮にあり。さればむかし今の高芳の秀逸なる句品、三十九人を手あひにして、お(を)かしくつくりやはらげ、おほやけの歌のさま、才ある詩の式にまかせて、私に反転の一躰をたてゝ、物めかしく註解を加へ侍る也。此(この)後俳諧の転換、その流俗に随ひ侍らば、一向壁に馬なる句躰なりとも、聊(いささか)の逃(にげ)道を工夫して等類の難をのがれぬべし。尤(もっとも)、古式のゆるしごとくに、貴人・少人・女子・辺鄙の作に於(おい)ては、切字ひとつの違(ちがひ)にして当座の逸興ならしめんは、祝蛇(原文は魚扁)が侫(ねい)なかるべし。此(この)道の譬喩方便なれば、諸作一智也、諸句兄弟也、とちなめるまゝ遠慮なく書の名とし侍る。

元禄七甲戌稔(年)寿星初五 晋 其角

(参考)一 「点ハ転ナリ、転ハ反なり」=点は点化の意で漢詩作法から来た語。点化は古人の詩句を換骨奪胎して自句を成す法で、転・反というも等しい。当時俳人にも読まれた明の梁公済著『氷川(ひょうせん)詩式』に作句法の一として「点化句法」が見えるが、其角は元禄七年刊『其便』に「点化句法」と表示する発句を出しており、漢詩法に学んだ作句法を試みていることが分かる(今・前掲書)。『俳文学大辞典』では「反転の法」の項目での説明あり。また、『去来抄』では、「打ち返し」の用例も見る。

二 おほやけの歌のさま=歌道における本歌取りのこと。『細川幽斎聞書全集』巻之一には「本歌可取様之事」として、次の六法がある。

① 常に取る本歌の詞にあらぬ物にとりなしてといへり

② 本歌の心をとりて風をかへたる

③ 本歌に贈答したる躰

④ 本歌の心になりかへりてしかも本歌をへつらはずして新しき心を読める躰

⑤ 詞一つをとりたる歌

⑥ 本歌二首を以て読める躰

三 壁に馬なる=諺「壁に馬を乗りかけたよう」。物事を出し抜けにやること、また無理無体にやることのたとえ。

四 祝蛇(原文は魚扁)=中国春秋時代、衛の人。『論語』に出てくる。後世、弁舌の巧みな者をたとえていう。

五 元禄七甲戌稔(年)寿星初五=元禄七甲戌年八月五日

其角の『句兄弟・上』(その二)

(句合せ一)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十二)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

一番

兄 貞室

これはこれはとばかり花の吉野山

弟 晋子(其角)

これはこれはとばかり散るも桜哉

(兄句の句意)これは、これは、まことに驚くばかりの花一色の吉野山であることよ。

(弟句の句意)これは、これは、まことに驚くばかりに落花の桜も美しいことであるよ。

(判詞の要点)兄句の「これはこれとばかり」をそのままに、それに唱和するようなスタイルで、「花の吉野山」を「散るも桜哉」と反転せている。それも、単に、「咲いた桜」に対して「散る桜」と反転させただけではなく、「これは、これはと驚くばかりに激しく散る桜の美しさ」も、花(桜)の「(物の)本性」(『徒然草』第百三十七段の「花の前後」の心に通ずる)で、その心をもって反転させたところに、ここでの弟句の句作りの要諦がある。

(参考)安原貞室(やすはらていしつ:1610年(慶長15年) - 1673年3月25日(延宝元年2月7日))は、江戸時代前期の俳人で、貞門七俳人の一人。名は正明(まさあきら)、通称は鎰屋(かぎや)彦左衛門、別号は腐俳子(ふはいし)・一嚢軒(いちのうけん)。京都の紙商。1625年(寛永2年)、松永貞徳に師事して俳諧を学び、42歳で点業を許された。貞門派では松江重頼と双璧をなす。貞室の「俳諧之註」を重頼が非難したが、重頼の「毛吹草」を貞室が「氷室守」で論破している。自分だけが貞門の正統派でその後継者であると主張するなど、同門、他門としばしば衝突した。作風は、貞門派の域を出たものもあり、蕉門から高い評価を受けている。句集は「玉海集」など。

其角の『句兄弟・上』(その三)

(句合せ三)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十四)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

三番

兄 素堂

又これより青葉一見となりにけり

弟 (其角)

亦是より木屋一見のつゝし(じ)哉

(兄句の句意)花が落花して、また、これからは「青葉一見」の季節になったことよ。

(弟句の句意)「植木屋一見」の花の季節から、また、これからは「つつじ」の季節になったことよ。

(判詞の要点)兄句・弟句とも春の名残を惜しむことにおいては同じであるが、兄句の「青葉」を「木屋」に、「となりにけり」を「つゝし(じ)かな」と変転させることによって、句の表面の字面も句意も随分と様変わりしている。特に、この「下五の云かへにて」で、両句は「強弱の躰をわかつもの」となっている。両句の背景には、賈島「暁賦」詩中の「遊子行残月」(『和漢朗詠集』所収)がある。

(参考)山口素堂(やまぐち そどう、寛永19年(1642年) - 享保元年8月15日(1716年9月30日))は、江戸時代前期の俳人・治水家。本名は信章。通称勘兵衛。[経歴] 生れは甲斐国で、家業は甲府魚町の酒造家。20歳頃で家業の酒造業を弟に譲り、江戸に出て漢学を林鵞峰に学んだ。俳諧は1668年(寛文8年)に刊行された「伊勢踊」に句が入集しているのが初見。1674年(延宝2年)京都で北村季吟と会吟し、翌1675年(延宝3年)江戸で初めて松尾芭蕉と一座し以後互いに親しく交流した。晩年には「とくとくの句合」を撰している。また、治水にも優れ、1696年(元禄9年)には甲府代官櫻井政能に濁川の治水について依頼され、山口堤と呼ばれる堤防を築いている。

其角の『句兄弟・上』(その三)

(句合せ二)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十三)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

二番

兄 拾穂軒

地主からは木の間の花の都かな

弟 (其角)

京中へ地主のさくら飛(ぶ)胡蝶

(兄句の句意)京の清水の地主神社の木の間から華やかな花の京が見える。

(弟句の句意)京中へ清水の地主神社の桜の花びらがあたかも胡蝶のように飛んで行く。

(判詞の要点)兄句の「木の間」という語で「たてふさがりて」の趣なので、弟句では、「飛花の蝶に似たる」の発想で、反転させたのである。この種のものは作例を多く見るが、特に、「京中へ」としたところに工夫がある。「飛花の蝶に似たる」は、王雅の「晴景」(『三体詩』巻一所収)による。

(参考)北村 季吟(きたむら きぎん、1625年1月19日(寛永元年12月11日) - 1705年8月4日(宝永2年6月15日))は、江戸時代前期の歌人、俳人、和学者。名は静厚、通称は久助、別号は慮庵・呂庵・七松子・拾穂軒・湖月亭。(経歴) 出身は近江国野洲郡北村。祖父の宗竜、父の宗円を継いで医学を修めた。はじめ俳人安原貞室に、ついで松永貞徳について俳諧を学び、「山之井」の刊行で貞門派俳諧の新鋭といわれた。飛鳥井雅章・清水谷実業(しみずだにさねなり)に和歌、歌学を学んだことで、「土佐日記抄」、「伊勢物語拾穂抄」、「源氏物語湖月抄」などの注釈書をあらわし、1689年(元禄2年)には歌学方として幕府に仕えた。以後、北村家が幕府歌学方を世襲した。俳諧は貞門派の域を出なかったが、「新続犬筑波集」、「続連珠」、「季吟十会集」の撰集、式目書「埋木(うもれぎ)」、句集「いなご」は特筆される。山岡元隣、松尾芭蕉、山口素堂など優れた門人を輩出している。

其角の『句兄弟・上』(その四)

(句合せ四)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十五)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

四番

兄 粛山

祐成が袖引(き)のばせむら千鳥

弟 (其角)

むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許

(兄句の句意)群千鳥が鳴いている。群千鳥よ、どうか、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けていこうとしているが、その袖を強く引いて引き留めて欲しい。

(弟句の句意)群千鳥が鳴いている。、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けて行った日も、虎御前とともにあって、その夜は厳しい寒さであったことだろう。

(判詞の要点)両句とも、曽我十郎祐成と祐成と契った遊女の虎御前のことについて詠んだものである。「是は各句合意の躰也。兄の句に寒しといふ字のふくみて聞え侍れば、こなたの句、弟なるべし」。判詞中の「冬の夜の川風寒みのうたにて追反せし也」は、紀貫之の「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒みちどり鳴くなり」(『拾遺集』)を踏まえている。

(参考)「粛山(しゅくざん)」については、この其角の『句兄弟』の、「上巻が三十九番の発句合(わせ)、判詞、其角。中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める。下巻は元禄七年秋から冬にかけて東海道・畿内の旅をした其角・岩翁・亀翁らの紀行句、諸家発句を健・新・清など六格に分類したものを収める」(『俳文学大辞典』)の、「中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める」の「粛山」であろう。『句兄弟(上)』の其角の判詞には、「さすか(が)に高名の士なりけれハ(ば)」とあり、この粛山とは、松平隠岐守の重臣・久松粛山のことであろう。

其角の『句兄弟・上』(その五)

(句合せ五)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十六)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

五番

兄 信徳

雨の日や門提(げ)て行(く)かきつばた

弟 (其角)

簾まけ雨に提(げ)来(る)杜若

(兄句の句意)雨が激しい。その雨の中を客人が門から色鮮やかな杜若を提げて出て行く。

(弟句の句意)簾を巻き上げよ。雨の中を客人が杜若を提げて我が家にやって来る。

(判詞の要点)両句は、表面的には「雨の日に提て行く杜若」と「雨の日に提て来る杜若」と「往と来との」の反転であるが、弟句は上五の「簾まけ」によって、雨に濡れた杜若の雫の様子や杜若の色や香なども詠み込んでいる。この「簾まけ」には、『枕草子』(第二百八十二段)の「香炉峯の雪は簾を撥げて看る」(『白氏文集』)の一節が連想されてくる。

(参考)伊藤信徳(いとう しんとく)(~元禄十一年没)京都新町通り竹屋町の商人。助左衛門。若かった時分、山口素堂とも親交があつかった。貞門俳諧から談林俳諧に進み、『江戸三吟』は、この芭蕉・素堂・信徳の三人による。梨柿園・竹犬子は別号。享年66歳。この『江戸三吟』は、京の信徳が延宝五年(一六七七)の冬から翌年の春にかけて江戸滞在中に、桃青(芭蕉)・信章(素堂)と興行した三吟百韻三巻を収める。「三人の技量が伯仲し、軽快で才気あふれる諧謔のリズムに乗って展開しており、江戸談林や京の高政一派に見られるような難解奇矯の句は少なく、当時の第一線の作品となっている」(『俳文学大辞典)。

其角の『句兄弟・上』(その六)

句合せ六)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十七)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

六番

兄 曲水

三弦やよしのの山を佐月雨

弟 (其角)

三味線や寝衣(ネマキ)にくるむ五月雨

(兄句の句意)外は五月雨、三味線の練習曲の「吉野山」を弾いて、閑を紛らしている。

(弟句の句意)外は五月雨、三味線を弾いて気を紛らわしている。いっそ、寝間着に身をくるんで寝てしまおうか。

(判詞の要点)兄句は、五月雨の軒の雫の「ぽちぽち」という音と、三味線の「ほちほち」という音とを重ね合わしててる。弟句では、「寝衣(ネマキ)」という語によって、閨怨の意を含ませ、五月雨の「ぽちぽち」と三味線の「ほちほち」との他に、閨怨の想いの「ぼちぼち」とを重ね合わしている。兄句が「倦む」句とするならば、弟句は「忍ぶ」句であり、両句が等類でないことは明瞭である。

(参考)一 菅沼曲水(曲翠)(すがぬま きょくすい)。本名菅沼外記定常。膳所藩重臣。晩年奸臣を切って自らも自害して果てる。『幻住庵の記』の幻住庵は曲水の叔父菅沼修理定知の草庵。曲水は、近江蕉門の重鎮でもあり、膳所における芭蕉の経済的支援をした。高橋喜兵衛(怒誰)は弟。

二 兄句の曲水の句については『葛の松原』(支考著)にその評が出る。

二 「謎解き・五十七」では、弟句の句意で、「寝衣(ネマキ)にくるむ」は、「三味線をくるむ」に重点において滑稽句のように解したが、ここは、判詞にある「閨怨」の意をとって、「寝間着に身をくるんで寝てしまう」の意に解することにする。

其角の『句兄弟・上』(その七)

(句合わせ七)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十八)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

七番

兄 (不詳)

禅寺の華に心や浮蔵主

弟 (其角)

客数寄や心を花にうき蔵主

(兄句の句意)禅寺にも花が咲き、禅坊主の心にも花が咲き、浮かれていることよ。

(弟句の句意)禅寺に花見客を招き、禅坊主も一緒になって心も華やぎ、浮かれていることよ。

(判詞の要点)兄句は戯れ句仕立ての句であるが、禅の心を悟る坊主が主題となっており、どこか重い、聞きながしにはできないような趣がある。それを弟句では、まさに、当座の句にふさわしく、即興的な「得興の専」の句に変転している。

(参考)一 これまでの、貞室→拾穂軒(季吟)→素堂→粛山→信徳→曲水(曲翠)と、ここに来て、作者名が空白(不詳、其角か)で、続いて、八番が露沾、九番が岩翁、十番がまた空白(不詳、其角か)となっていく。これらの順序なども何か意図があるのかも知れないが、これまでのものを振り返って見て、いわゆる、発句合わせ(句合わせ)の、兄・弟との両句の優劣を競うという趣向よりも、兄の句の主題・言葉を使って、いかに、弟の句を「誹番匠」(言葉の大工)よろしく、換骨奪胎するか、その腕の冴えを見せるという趣向が濃厚のように思われるのである。この掲出の二句でも、「華(花)・心・浮蔵主(うき蔵主)」は同じで、違うのは、上五の「禅寺」(兄)と「客数寄」(弟)との違いということになる。それだけで、この兄の句と弟の句は、まるで別世界のものとなってくる。この兄の句は、「禅寺にも花が咲き、経蔵を管理する老僧の心も華やいでいる」という対して、弟の句は、「数寄者を招き、禅寺の経蔵管理の老僧まもで、数寄者と一緒になって、この庭の花を心から愛でている」とでもなるのであろうか。兄の句は、中七の「華に心や」切り、下五の「浮(き)坊主」と、この判詞にある「古来は下へしたしむ五文字を今さら只ありに云流したれは(ば)」というのを、弟の句では、上五の「客数寄や」切りにして、「心を花にうき坊主」と「心を花にうき」と「うき坊主」と「うき」を掛詞として、「花見る庭の乱舞によせたり」という世界を現出しているということなのであろう。これらは、今にいう「添削」(主に作者以外の人が言葉を加えたり、削ったりして句を改めること)・「推敲」(作者自身による修正)の問題なのであろうか。これらに関して、芭蕉書簡の「点削」は、「評点を加え、添削するの意」で使われているとのことであるが(『俳文学大辞典』)、この其角の『句兄弟』のこれらのものは、この「点削」の要領に近いものを感ずるが、その「点削」そのものではなく、いわば、その兄の句の「主題・言葉」を使用して、また、別の句を作句するという、いわゆる、「反転の法」(ある句の語句の一部や発想を転じて、新たな趣意の句を詠ずる句法、もと漢詩の手法から想を得て、其角が『句兄弟』で等類を免れるために実践した法)の具体例というようなことなのであろうか(「反転の法」の説明は『俳文学大辞典』による)。この「反転の法」というのは、例えば、掲出の二句についていえば、兄の句を「反転の法」により、新しい別の弟の句を作句するということで、この兄の句と弟の句とは、「兄弟句」の関係にあるという理解でよいのかも知れない。なお、「等類」というのは、「先行の作品に作為や表現が類似していること」をいう。そして、「連歌では、心敬などは別にして、むしろこれに寛容な傾向が強いが、新しみを重んじる俳諧では、『毛吹草』以下とりわけ批判の対象となり、『去来抄』などに見られるように、蕉門では特に厳密な吟味がなされた」とされ、「去来は先行の句に発想を借り、案じ変えたものを同巣(どうそう)」といい、「近現代俳句では『類句』とも呼ばれる」(『俳文学大辞典』)。この「兄弟句」と「等類(句)」との一線というのは、はなはだその区別の判断は難しいであろうが、其角は、「漢詩の点化句法(『詩人玉屑』などに所出)をもとに」にしての「反転の法」により「等類」とは似て非なるものという考え方なのであろう。そもそも、連歌・俳諧というのは、「座の文学」であり、「連想の文学」であり、一句独立した俳句(発句)として、「独創性」を重んじるか「挨拶性」を重んじるか、その兼ね合いから個々に判断されるべきものなのであろうが、こういう其角の「反転の法」のような作句法も、これらの『句兄弟』の具体例を見ていくと、確かに、誰しもが、この種の、「推敲」なり「添削」を、無意識のうちに、それも日常茶飯事にやっているということを痛感する。と同時に、「兄弟句」と「等類」(「類句」)とは違う世界のものという感も大にする。また、この「反転の法」というのは、この句合わせの一番などに見られる「云下しを反転せしものなり」、そして、それは「句を盗む癖とは等類をのか(が)るゝ違有」ということで、この一番の解説での「換骨」(古人の詩文の発想・形式などを踏襲しながら、独自の作品を作り上げること。他人の作品の焼き直しの意にも用いる)と同趣旨のものと解したい。そして、それは、其角の代表的な撰集『いつを昔』の前題名として予定されていた「誹番匠」(言葉の大工)という用語に繋がり、そして、それは横文字でいうと、「レトリック」(①修辞学。美辞学。②文章表現の技法・技巧。修辞。)という用語が、そのニュアンスに近いものであろう。その意味では、其角というのは、「レトリック」と「テクニシャン」(技巧家)の合成語ともいうべき「レトリシャン」(修辞家)の最たる者という思いがする。いや、もっと「マジック」の「マジシャン」ということで、「言葉の魔術師」とでもいうべきネームを呈したいような思いを深くするのである(謎解き・五十八)。

二 兄句の作者が空白で、其角の句と解して、句意・参考一を記したが、判詞に「毛吹時代の老僧」とあり、「貞門時代の老僧」の作なのかも知れない。(句合せ十)の兄句作者も空欄なのであるが、これも、判詞の「棹頭(チョウズ)の秀作」から、「長頭丸(松永貞徳)の秀作」と解せなくもない(其角が貞徳派の作者名も伏したとも取れなくもない)。

其角の『句兄弟・上』(その八)

(句合せ八)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十九)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

八番

兄 露沾

蔭惜(し)き師走の菊の齢かな

弟 (其角)

秋にあへ師走の菊も麦畑

(兄句の句意)その姿かたちも捨てがたい師走の頃の盛りを過ぎた菊は、丁度、老齢の自分の姿を見るようだ。

(弟句の句意)師走の頃の盛りを過ぎた菊も、次の麦秋の頃を経て、はまた再び秋を向かえ、その美しい姿を見せることでしょう。

(判詞の要点)兄句の中七は最高の評点を付けるべきでしょう。そして、霜雪にうたれて枯れ果てた菊を愛しみながら、その菊に自分自身を重ね合わせているのである。弟句は、菊が萌え出る夏の麦秋を経て、秋には再び美しい花を咲かすでしょうと、次の盛りを期待する句へと、反転させているのである。

(参考)一 内藤露沾(ないとう ろせん)(~享保18年(1738)9月14日、享年79歳)

磐城の平藩7万石城主内藤右京大夫義泰(風虎)の次男義英、その後政栄。28歳の時お家騒動で家老の讒言によっておとしめられ、麻布六本木の別邸で風流によって自らを慰めながら、部屋住みのままに生涯を終えた。宗因門下のなかなかの才能で一流を起こした。芭蕉が『笈の小文』の旅に出るにあたって、「時は冬吉野をこめん旅のつと」と餞した。この句も、餞別吟としてなかなかの出来栄えである。号は傍池堂・遊園堂。西山宗因門弟。後に江戸俳壇を仕切った沾徳は露沾の弟子。蕉門中最も身分の高い人であった。

二 「謎解き・五十九」では、作者、露沾を見落としてしまった。また、弟句の「秋にあへ」は、「秋に敢へ」(耐え)との句意にしたが、ここでは「秋に会へ」(向かえ)との句意にした。

三 さて、「言葉の魔術師・其角」の「反転の法」による「兄弟句」の二句である。この中七の「師走の菊」が、其角の判詞の「中七字珍重(もてはや)すへ(べ)し」ということで、この中七字は、「師走の菊の」(兄)の「の」と「師走の菊も」(弟)の「も」との一字違いだけである。この中七を活かして、いわゆる「反転の法」によって、それぞれ別世界を創出するというのが、「誹番匠」の其角師匠の腕の冴えの見せ場なのである。

まず、兄の句を見ていくと、「蔭惜(し)き師走の菊の齢かな」と、いわゆる「一物仕立」の「発句はただ金を打ちのべたる様に作すべし」(『旅寝論』)なのに対して、弟の句は、「秋にあへ師走の菊も麦畑」と「師走の菊」と「麦畑」の、いわゆる「取合せ」の「発句は畢竟取合せ物とおもひ侍るべし。二ツ取合せて、よくとりはやすを上手と云(いう)」と、そのスタイルを変えて、いわゆる「反転の法」によって、換骨奪胎を試みているのである。そして、其角は、この換骨奪胎を「句を盗む癖とは等類をのか(が)るゝ違有」と「句を盗むところの等類」を「逃るる」もので、これは「等類」ではなく、いわば「兄弟句」であるとするのである。弟の句の「秋にあへ」は「秋に会え」(秋を向かえ)と解して、判詞で言う「霜雪の潤むにおくるゝ対をいはゝ(ば)わつ(づ)かに萌出し麦の秋後の菊をよそになしけん姿」の句に変転した、「誹番匠」の其角師匠の腕の冴えは、只々脱帽せざるを得ないという思いを深くするのである(謎解き・五十九)。

其角の『句兄弟・上』(その九)

(句合せ九)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・六十)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

九番

兄 岩翁

達磨忌や朝日に僧の影法師

弟 (其角)

達磨忌や自剃にさくる水鏡

(兄句の句意)達磨忌の朝、朝日の中で忙しそうに動き廻る僧の影すら、慌ただしい。

(弟句の句意)達磨忌の朝、身を清めるために頭を自剃りしていると、水鏡に写る自分の

影すらじっとしている。

(判詞の要点)俳句ヲ論ズルコトハ禅ヲ論ズルガ如シ。この二句では、兄句の「日の影」と弟句の「水の影」で、特にその違いはない。ただ、空房ニ独リ孑(ケツ)の、似ているようで似ていない、その影(兄句では慌ただしく、弟句でじっとしている、その影の違い)を句にしただけである。ここでは、兄句、弟句の、優劣や等類について論ずるものではない。

(参考)一 多賀谷岩翁(たがや がんおう)(~享保7年(1722)6月8日)

江戸の人。通称は、長左衛門。亀翁はその息子で、ともに其角の門弟で芭蕉にとってはいわば孫弟子にあたる。なお、『元禄の奇才 宝井其角』(田中善信著)では、次のとおり記述されている。「『続虚栗』に岩翁(がんおう)が初めて一句入集する。彼は多賀谷長左衛門と称する幕府御用を勤める桶屋であったという。其角は元禄四年(一六九一)の大山・江ノ島・鎌倉の小旅行で岩翁親子(子は亀翁)と同行し、元禄七年の関西旅行でも岩翁親子と同行している。岩翁は『桃青門弟独吟二十歌仙』のメンバーの一人だが、一時俳諧から離れていたらしい。『続虚栗』以後は其角派の一員として活躍するが、其角のパトロンの一人であったと思われる」。

二 判詞の「空房独了(ケツ)」は「空房独孑」で、「孑」は孤立の意味(『今・前掲書』)。

三 『夏見・前掲書』では、「空房独孑」のところを、「一人で静かな部屋にいるときの、自分と自分の影のように、似ているようで似ていない、似ていないようで似ている、そして最後には、どちらが影で、どちらが本物の自分であるのかわからなくなってしまう、そういう奥行きの深い、哲学的な意味合いを持つものである。だからみれらの日の影と水の影を詠んだ二句は、題材は同じであるが、簡単に優劣や等類を論ずることはできないのである」としている。分かり難い箇所だが、上記の(判詞の要点)のように解する。

其角の『句兄弟・上』(その十)

(句合せ十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・六十一)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十番

兄 (不詳)

干瓜や汐のひか(が)たの捨小舟

弟 (其角)

ほし瓜やうつふけて干す蜑小舟

(兄句の句意)汐の干潟に捨て小舟があり、その捨て小舟に「捨て小舟」の異称のある白瓜の漬け物が干してある。

(弟句の句意)蜑小舟に白瓜の漬け物俯けて干してある。汐が満ちても濡れないように。

(判詞の要点)兄の句は「干瓜」と干瓜の異称のある「捨て小舟」の句として優れた言い回しの句なので、換骨奪胎しても、等類の非難を逃れるのは至難のことだが、兄句の「汐のひがた」を「ふつふけて干す」と反転させて、兄句の「汐」を、弟句では干し瓜に使う「塩」と働きを別にしているので、等類と非難されることはないだろう。

(参考)一 兄句の作者のところは空白で、其角の作とも思われるが、『夏見・前掲書』では、判詞の「棹頭の秀作にして」の「棹頭」を「チョウズ」と読んで、松永貞徳の号の「長頭丸」の宛字に解している。(謎解き・六十一)では、其角の作と解したが、ここでは、貞徳の作と解することとする。

二 松永貞徳(まつなが ていとく)1571年(元亀2年)~ 1654年1月3日(承応2年11月15日))は、江戸時代前期の俳人・歌人・歌学者。父は松永永種。松永久秀の孫とも言われる。子は朱子学者の松永尺五。名は勝熊、別号は長頭丸・逍遊(しょうゆう)など。出身は京都。連歌師、里村紹巴(さとむらじょうは)から連歌を、九条稙通、細川幽斎に和歌・歌学を学ぶ。俳諧は連歌・和歌への入門段階にあると考え、俗語・漢語などの俳言(はいごん)を用いるべきと主張した。貞徳の俳風は言語遊戯の域を脱しないが、貞門派俳諧の祖として一大流派をなし、多くの逸材を輩出した。

其角の『句兄弟・上』(その十一)

(句合せ十一)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十二)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十一番

兄 杉風

屋形舟上野の桜散(り)にけり

弟 (其角)

屋形舟花見ぬ女中出(で)にけり

(兄句の句意)屋形舟での花見、もう上野の桜も散ってしまった。

(弟句の句意)今年の花の盛りを知らない奥女中達が、今や、屋形舟で葉桜を楽しんでいる。

(判詞の要点)

(参考)一 杉山杉風(1647~1732)江戸幕府出入りの魚問屋主人。正保4年(1647年)生れ。蕉門の代表的人物。豊かな経済力で芭蕉の生活を支えた。人格的にも温厚篤実で芭蕉が最も心を許していた人物の一人。芭蕉庵の殆どは杉風の出資か、杉風の持ち家を改築したものであった。特に奥の細道の出発に先立って芭蕉が越した杉風の別墅は、現江東区平野に跡が残っている採荼庵(さいだあん)である。早春の寒さを気遣った杉風の勧めで旅の出発が遅れたのである。一時5代将軍綱吉による生類憐の令によって鮮魚商に不況がおとずれるが、総じて温和で豊かな一生を送った。ただ、師の死後、蕉門の高弟嵐雪一派とは主導権をかけて対立的であった。享保17年(1732年)死去。享年86歳。なお、杉風の父は仙風で、享年は不詳だが芭蕉はこれに追悼句「手向けけり芋は蓮に似たるとて」を詠んでいる。

二 兄句は桜を惜しむ上野の暮春の景であるが、弟句は奥女中に限定しての句外の発想の面白さを狙っている。

其角の『句兄弟・上』(その十二)

(句合せ十二)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十三)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十二番

兄 杜国

馬ハぬれ牛は夕日の北しく(ぐ)れ

弟 (其角)

柴ハぬれて牛はさなか(が)ら時雨かな

(兄句の句意)速く走る馬は時雨に濡れ、歩みの遅い牛は時雨には遭わず、夕陽を受けている。

(弟句の句意)背の柴は時雨で濡れ、その濡れるがままに、時雨の中を牛が歩んで行く。

(判詞の要点)

(参考)一 坪井杜国(つぼい とこく)(~元禄3年(1690)2月20日)本名坪井庄兵衛。名古屋の蕉門の有力者。芭蕉が特に目を掛けた門人の一人(真偽のほどは疑わしいが師弟間に男色説がある)。杜国は名古屋御薗町の町代、富裕な米穀商であったが、倉に実物がないのにいかにも有るように見せかけて米を売買する空米売買の詐欺罪(延べ取引きといった)に問われ、貞亨2年8月19日領国追放の身となって畠村(現福江町)に流刑となり、以後晩年まで三河の国保美(<ほび>渥美半島南端の渥美町)に隠棲した。もっとも監視もない流刑の身のこと、南彦左衛門、俳号野人または野仁と称して芭蕉とともに『笈の小文』の旅を続けたりもしていた。一説によると、杜国は死罪になったが、この前に「蓬莱や御国のかざり桧木山」という尾張藩を讃仰する句を作ったことを、第二代尾張藩主徳川光友が記憶していて、罪一等減じて領国追放になったという。元禄3年2月20日、34歳の若さで死去。愛知県渥美郡渥美町福江の隣江山潮音寺(住職宮本利寛師)に墓があるという。

二 両句、各々自立した句として趣を異なにしている。

其角の『句兄弟・上』(十三)

(句合せ十三)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十四)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十三番

兄 神叔

うつ(づ)火に土器(かはらけ)ふせし匂かな

弟 (其角)

埋火やかはらけかけていぢりやき

(兄句の句意)埋火に土器を伏せて、その匂いがたちこめている。

(弟句の句意)埋火に土器をかけて、気ぜわしくひっくり返しなどして、独り酒の肴を焼いている。

(判詞の要点)

(参考)一 「神叔」についての活字情報はほとんど目にすることができないが、『田中・前掲書』では、「俳系略図」で「神叔(嵐雪系) 江戸住」とあり、「『萩の露』によれば、(略)集まったのは、仙化・嵐雪・神叔(しんしゅく)・(略)」と、神叔(しんしゅく)の読みらしい。また、同著では、『炭俵』の入集者の一人として、「神叔は其角・嵐雪二派に属していたと考える」、「『末若葉』下巻の発句の部に、嵐雪をはじめ、嵐雪の門人で其角とも親交があった神叔・氷花・序令などの句が見えないのは、本書が其角一門の撰集として編まれたからであろう」との記述が見られる。ネット関連では、次のアドレスの、俳書『東遠農久(とおのく)』(百里編)で「神叔 跋」とのものを目にすることができる。

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai2002/042.html

ちなみに、このネット関連は、「東京大学総合図書館の俳書」の「大野洒竹文庫」関連のもので、下記のアドレスで、其角編『いつを昔』の図録を見ることができる。(其角編。刊本、半紙本1冊。去来序。湖春跋。後補題簽、中央双辺「いつを昔 誹番匠/其角」)。

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai2002/031.html

二 「いぢり焼き」は餅などを気ぜわしくひっくり返しながら焼くこと。この俗語的な措辞により、兄句の静かな炉辺の景を独居の侘びしい景に換骨している。

其角の『句兄弟・上』(十四)

句合せ十四)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十五)

十四番

兄 古梵

この村のあはう隙(ひま)なき鳴子哉

弟 (其角)

あはうとは鹿もみるらんなるこ曳(ひき)

(兄句の句意)この村の一途な鳴子引きは、手を抜くこともなく、鳥追いの鳴子を間断なく鳴らしている。

(弟句の句意)一途に鳴子を鳴らしている一途な鳴子引きを、鹿が不思議そうに見ている。

(判詞の要点)兄句は「作者が鳴子引きを思いやって」もの。弟句は「鹿が鳴子引きを思いやってのむもの」。

(参考一)古梵(こぼん)については、下記のアドレスに、次のとおり紹介されている。

http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/whoswho/kobon.htm

(古梵・生没年不詳)

尾張の僧。『あら野』などに入句。

(古梵の代表作)

たれ人の手がらもからじ花の春 (『あら野』)

笠を着てみなみな蓮に暮にけり (『あら野』)

二 「謎解き(六十五)」では、この「あはう」を、「あわう」(粟生)と解したが、ここは文字とおり、(亜房=阿房)で、「愚か者」。転じて、一途な「鳴子引き」に解することとする。

其角の『句兄弟・上』(十五)

句合せ十五)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十六)

十五番

兄 許六

人先に医師の袷や衣更

弟 (其角)

法躰も島の下着や衣更

(兄句の句意)人に先立って医者の袷姿で衣更えが来たのを知る。

(弟句の句意)坊さんは上辺はともかく下着を縞の目立つもので衣更えをしている。

(判詞の要点)兄句・弟句とも衣更えの心は同じなのであるが、その興趣を異にしている。

(参考)一 森川許六(もりかわ きょりく)(明暦2年(1656)8月14日~正徳5年(1715)8月26日)本名森川百仲。別号五老井・菊阿佛など。 「許六」は芭蕉が命名。一説には、許六は槍術・剣術・馬術・書道・絵画・俳諧の6芸に通じていたとして、芭蕉は「六」の字を与えたのだという。彦根藩重臣。桃隣の紹介で元禄5年8月9日に芭蕉の門を叩いて入門。画事に通じ、『柴門の辞』にあるとおり、絵画に関しては芭蕉も許六を師と仰いだ。 芭蕉最晩年の弟子でありながら、その持てる才能によって後世「蕉門十哲」の筆頭に数えられるほど芭蕉の文学を理解していた。師弟関係というよりよき芸術的理解者として相互に尊敬し合っていたのである。『韻塞<いんふさぎ>』・『篇突<へんつき>』・『風俗文選』、『俳諧問答』などの編著がある。

二 掲出の許六の句、「人先に医師の袷や衣更」は、『芭蕉の門人』(堀切実著)によると、次のとおりの背景がある。

※翌(元禄)六年三月末、許六亭を訪れた芭蕉は、明日はちょうど四月一日の衣更えの日に当たるので、衣更えの句を詠んでみるように勧めた。許六は緊張して、三、四句を吟じてみたが、容易に師の意に叶わない。しかし、芭蕉の「仕損ずまいという気持ばかりでは、到底よい句は生まれるものではない。゛名人はあやふき所に遊ぶ ゛ものだ」という教えに、大いに悟るところがあって、直ちに、

人先(ひとさき)に医師の袷や衣更え

と吟じ、師(芭蕉)の称賛を受けたのであった。衣更えの日、世間の人より一足先に、いちはやく綿入れを捨て袷を身に着けて、軽やかな足取りで歩いてゆく医者の姿が、軽妙にとらえられた句であった。

三 (謎解き・六十六)では、弟句の「島」を文字とおり「島」と解したが、ここでは、「縞」と解することとする。

其角の『句兄弟・上』(十六)

(句合せ十六)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十七)

十六番

兄 去来

浅茅生やまくり手下すむしの声

弟 (其角)

まくり手に松虫さか(が)す浅茅哉

(兄句の句意)浅茅が原をまくり手をして虫が鳴く草むらに手を入れようとしている。

(弟句の句意)まくり手をして浅茅が原で松虫を探そうとしてる。

(判詞の要点)兄句は遠景を、弟句は近景を狙ってのもので、それぞれの意を異にしている。

(参考)一 向井去来(むかい きょらい)(慶安4年(1651)~宝永元年(1704.9.10)

肥前長崎に儒医向井玄升の次男として誕生。生年の月日は不祥。本名向井平次郎。父は当代切っての医学者で、後に京に上って宮中儒医として名声を博す。去来も、父の後を継いで医者を志す。 兄元端も宮中の儒医を勤める。去来と芭蕉の出会いは、貞亨元年、上方旅行の途中に仲立ちする人があって去来と其角がまず出会い、その其角の紹介で始まったとされている。篤実とか温厚とか、去来にまつわる評価は高いが、「西国三十三ヶ国の俳諧奉行」とあだ名されたように京都のみならず西日本の蕉門を束ねた実績は、単に温厚篤実だけではない卓抜たる人心収攬の技量も併せ持ったと考えるべきであろう。後世に知的な人という印象を残す。嵯峨野に落柿舎を持ち、芭蕉はここで『嵯峨日記』を執筆。『去来抄』は芭蕉研究の最高の書。

二 『俳諧問答』「同門評判」の中で、許六は去来の俳風について「花実をいはゞ、花は三つにして実は七つ也」とか「不易の句は多けれども、流行の句は少なし。たとへば衣冠束帯の正しき人、遊女町に立てるがごとし」と評している。支考も同様に「誠にこの人よ、風雅は武門より出づれば、かたき所にやはらみありて」(「落柿舎先生挽歌」)と述べており、芭蕉はそうした作風の傾向を抑えて、去来に対し常に「句に念を入るべからず」(『旅寝論』)と諭していたという。確かに「花」よりも「実」を重んずる去来の俳風は、とかく観念的になりがちな面があったのである。この「「花は三つ実は七つ」という観点から、掲出の『兄弟句』の十九番の去来の句、「浅茅生やまくり手下すむしの声」、そのの「まくり手下す」とは、いかにも「実は七つ」の武門出の去来らしい思いがする。これに対して、其角は、「まくり手に松虫さか(が)す浅茅哉」と、こちらは、「花は七つ実は三つ」という趣である。其角の判詞には、「野辺までも尋て聞し虫のねのあさち(浅茅)か(が)庭にうらめしきかな」(寂蓮)が、これらの句の背景にあるという。まさに、其角は定家卿の風姿である。

其角の『句兄弟・上』(十七)

句合せ十七)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十八)

十七番

兄 介我

海棠の花ハ満(ち)たり夜の月

弟 (其角)

海棠の花のうつゝやおぼろ月

(弟句の句意)満月の夜の海棠の花は何と満ち足りた美しさを見せていることか。

(兄句の句意)朧月の下で海棠の花が夢うつつの状態であることよ。

(判詞の要点)兄句の「満ちたり夜」を「うつつや朧」とひとひねりしたところに趣向がある。

(参考)一 佐保介我/普舩(さほ かいが/ふせん)(~享保3年(1718)6月18日、享年67歳)大和の人だが江戸に在住。通称は孫四郎。天和期に蕉門に入ったらしい。『猿蓑』・『いつを昔』などに入句。

(介我の代表作)

海棠のはなは滿たり夜の月 (『猿蓑』)

金柑はまだ盛なり桃の花 (『續猿蓑』)

二 さて、『兄弟句』の十七番の、介我の句(兄)は、『猿蓑』入集の句で、これを以てするに、其角は、「海棠の花のうつゝやおぼろ月」と、この「うつゝや」が何とも其角らしい。その判詞には、「(介我の句が)一句のこはごはしき所あれば自句にとがめて優艶に句のふり分(わけ)たり。趣向もふりも一つなれども、みちたり夜のと云(いえ)る所を、うつゝや朧と返して吟ずる時は、霞や煙、花や雲と立のびたる境に分別すべし」とある。

其角の『句兄弟・上』(十八)

(句合せ十八)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十九)

十八番

兄 立圃

花ひとつたもとにすか(が)る童かな

弟 (其角)

花ひとつ袂に御乳の手出し哉

(兄句の句意)花一輪、その花一輪のごとき童が袂にすがっている。

(弟句の句意)花一輪、それを見ている乳母が袂に抱かれて寝ている童にそっと手をやる。

(判詞の要点)兄の句は「ひとつ(一つ)だも」と「たもと」の言い掛けの妙を狙っているが(大切な童への愛情を暗に暗示している)、弟句ではその童から「お乳」(乳母)への「至愛」というものに転回している。

(参考)一 其角の判詞(自注)には、「たもとゝいふ詞のやすらかなる所」に着眼して、「花ひとつたもと(袂)に」をそれをそのままにして、句またがりの「すか(が)る童かな」を「御乳の手出し哉」で、かくも一変させる、まさに、「誹番匠」其角の「反転の法」である。この「反転の法」は、後に、しばしば蕪村門で試みられたところのものであるという(『俳文学大辞典』)。

二 (謎解き・六十九)では、兄句の作者を其角としたが、ここは、立圃の句。野々口立圃。1595~1669。江戸前期の俳人、画家。京都の人。本名野々口親重。雛屋と称し、家業は雛人形細工。連歌を猪苗代兼与に、俳諧を貞徳に師事。『犬子集』編集に携わるが、その後貞徳から離反、一流を開く。『俳諧発句帳』『はなひ草』ほか多数著作あり。

其角の『句兄弟・上』(十九)

(句合せ十九)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十)

十九番

兄 亀翁

寝た人を跡から起(おこ)す て衾かな

弟 (其角)

酒くさき蒲団剥(ぎ)けり霜の声

(兄句の句意)眠った人を後になった人が眠らないでで起こす冬の寝室のことであるよ。(弟句の句意)酒に酔いつぶれて眠ってしまったところ、蒲団を剥がれて起こされる夜の、その声は、どうにも外の寒い霜の声でもあることよ。

(判詞の要点)兄句は、眠ってしまった人を起こす句で、弟句は、その起こされる側の人の句で、両句は趣を異にしている。

(参考)一 多賀谷亀翁(たがや きおう)(生年不詳) 江戸の人。多賀谷岩翁の息子。通称万右衛門。天才のほまれ高く、14歳のときの句が猿蓑に入集するという天才振りを発揮した。

(亀翁の代表作)

茶湯とてつめたき日にも稽古哉(猿蓑)

春風にぬぎもさだめぬ羽織哉(猿蓑)

出がはりや櫃にあまれるござのたけ(猿蓑)

二 判詞に「冬解百日を二百句に両吟せし時、夜々対酌の即興也」(雪解けに百日と寒い夜の両吟で、相互に酌み交わしての即興のもの也)とあり、亀翁と其角との即興のものという趣である。

其角の『句兄弟・上』(二十)

(句合せ二十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十一)

二十番

兄 赤右衛門 妻

啼にさへ笑ハゝ(バ)いかにほとゝき(ぎ)す

弟 (其角)

さもこそハ木兎(みみずく)笑へほとゝき(ぎ)す

(兄句の句意)啼きたい気持ちを紛らわせて笑っていると、折からホトトギスが啼いている。

(弟句の句意)確かにその通りだ。ミミズクもホトトギスも笑ってごらんなさい。

(判詞の要点)兄句に返答する趣で、弟句では、戯れに「笑うの見た」と返したもので、等類如何を論ずるまでもないであろう。

(参考) この「赤右衛門 妻」は未詳である。其角の「判詞」(自注)に、「此の句はをのが年待酔の名高き程にひびきて人口にあるゆへ、更に類句の聞こえもなく一人一句にとどまり侍る」(濁点等を施す。以下、同じ)とあり、当時は、よく知られた句の一つであったのだろう。「鶯の花ふみちらす細脛を大長刀にかけてともよめりければ、是等は難躰の一つにたてて、かの妻に笑へるを見しと答しを興なり」と、その換骨奪胎の種明かしをしている。そもそも、この『句兄弟』は、其角が、当時余りにも露骨な類想句を目にしての、その「類想を逃るる」ための、換骨奪胎の具体例を示すために、編まれたものであった。こういう、当時のよく知られた句を素材にして、全然異質の世界へと反転させる、その腕の冴えは見事だという思いと、「これ見よがし」の自慢気な其角の風姿が見え見えという思いも深くする。

(句合せ二十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十一)

二十番

兄 赤右衛門 妻

啼にさへ笑ハゝ(バ)いかにほとゝき(ぎ)す

弟 (其角)

さもこそハ木兎(みみずく)笑へほとゝき(ぎ)す

(兄句の句意)啼きたい気持ちを紛らわせて笑っていると、折からホトトギスが啼いている。

(弟句の句意)確かにその通りだ。ミミズクもホトトギスも笑ってごらんなさい。

(判詞の要点)兄句に返答する趣で、弟句では、戯れに「笑うの見た」と返したもので、等類如何を論ずるまでもないであろう。

(参考) この「赤右衛門 妻」は未詳である。其角の「判詞」(自注)に、「此の句はをのが年待酔の名高き程にひびきて人口にあるゆへ、更に類句の聞こえもなく一人一句にとどまり侍る」(濁点等を施す。以下、同じ)とあり、当時は、よく知られた句の一つであったのだろう。「鶯の花ふみちらす細脛を大長刀にかけてともよめりければ、是等は難躰の一つにたてて、かの妻に笑へるを見しと答しを興なり」と、その換骨奪胎の種明かしをしている。そもそも、この『句兄弟』は、其角が、当時余りにも露骨な類想句を目にしての、その「類想を逃るる」ための、換骨奪胎の具体例を示すために、編まれたものであった。こういう、当時のよく知られた句を素材にして、全然異質の世界へと反転させる、その腕の冴えは見事だという思いと、「これ見よがし」の自慢気な其角の風姿が見え見えという思いも深くする。

(句合せ二十一)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十二)

其角の『句兄弟・上』(二十一)

二十一番

兄 彫棠

つたなさや牛といはれて相撲取

弟 (其角)

上手ほと(ど)名も優美なりすまひ取

(兄句の句意)どうにも下手なことよ。どうりで牛とあだ名されている相撲取りあることよ。

(弟句の句意)相撲取りも上手になればなるほど優美な四股名になることよ。

(判詞の要点)兄句の「牛」は愚頓なそれであるが、弟句のそれは力の強い優美な姿でとらえている。

(参考)一 判詞(自注)に、「句の裏へかけたり。これもすまふの一手たるべし。牛といふ字にかけて、上手も立ならぶべくや」とある。

二 下記の伊予松山藩主の松平定直(俳号・三嘯)の重臣に、粛山や彫棠などがおり、其角はこれらの伊予松山藩の藩主・重臣と昵懇の関係にあった。

(松平定直)

俳人。松山第4代藩主。江戸(現東京都)の今治藩邸に生まれる。度重なる天災の災害復旧と財政の立て直しのため、潅漑土木に藩費を投入し農業生産の安定化を図るとともに、定免制を復活させ、地坪制を遂行し、経済を安定させた。また、積極的に儒学の興隆を図ることで、松山を中心とする地方文化の発展を促した。自ら、和歌・俳諧をたしなみ、特に其角や嵐雪など江戸俳人の指導を受け、句作に興ずることが多かったことから、藩士の中から粛山・(青地)彫棠のような俳人が現れ、俳諧をたしなむ藩風を生んだ。

其角の『句兄弟・上』(二十一)

(句合せ二十一)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十三)

二十一番

兄 宗因

人さらにげにや六月ほとゝぎす

弟 (其角)

蕣(あさがほ)に鳴(なく)や六月ほとゝぎす

(兄句の句意)人それぞれに誠に老懐といものを思いしる。時は六月時鳥が鳴いている。

(弟句の句意)あっという間に凋んでしまう朝顔が咲いている。時は六月時鳥が鳴いている。

(判詞の要点)杜甫の詩に「一字血脈」の格というのがある(「人さらに」の意のある文字が一句全体に働いていく)。その兄句の「一字血脈」の意を取って、弟句では、朝顔を対比している。

(参考)一 宗因の句の「六月」は老の象徴。其角の判詞(自注)に「あさがほのはかなき折にふれて、卯花・橘の香のめづらしき初声のいつしかに聞(きき)ふるされて、老となりぬるを取合(とりあわせ)て、老―愁の深思をとぶらひぬ」とある。談林派の宗因の風姿に対して蕉門の其角という風姿である。このように二句を並記し、鑑賞すると、両者の作風の違いが歴然としてくる。

二 西山宗因(にしやまそういん、慶長10年(1605年) - 天和2年3月28日(1682年5月5日))は、江戸時代前期の俳人・連歌師。本名は西山豊一。父は加藤清正の家臣西山次郎左衛門。通称次郎作。俳号は一幽と称し、宗因は連歌名。生れは肥後国熊本。談林派の祖。15歳頃から肥後国八代城代加藤正方に仕えた。正方の影響で連歌を知り京都へ遊学した。里村昌琢(しょうたく)に師事して本格的に連歌を学んだが、1632年(寛永9年)主家の改易で浪人となる。1647年(正保4年)大阪天満宮連歌所の宗匠となり、全国に多くの門人を持つようになった。一方では、俳諧に関する活動も行い、延宝年間頃に談林派俳諧の第一人者とされた。俳諧連歌ははじめ関西を中心に流行し、次第に全国へ波及し、松尾芭蕉の蕉風俳諧の基礎を築いたが、宗因は晩年連歌に戻った。

其角の『句兄弟・上』(二十三)

(句合せ二十三)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十四)

二十三番

兄 東順

夏しらぬ雪やしろりと不二の山

弟 (其角)

雪に入(る)月やしろりと不二の山

(兄句の句意)夏を知らないように、夏になった今でも富士の山には雪が白く光っている。

(弟句の句意)雪に月が白く光っている。夜の富士の山の光景である。

(判詞の要点)其角の父への追善の句である。「あながち句論に及ばず」と、「此書(『句兄弟』)のかたみ(記念)」の一句で、兄句は夏の句。弟句は冬の句になるであろう。

(参考)一 判詞(自注)の「亡父三十年前句なり。風俗うつらざれども、古徳をしたふ心よりして、あながち句論に及ばず」のとおり、其角の父、竹下東順の句が兄の句である。『続俳人奇人談(中巻)』に東順について次のとおりの記述がある。

(竹下東順)

竹下東順は江州の人、其角が父なり。若かりしより、医術をまなびつねの産とせしが、ほどなく本田候より俸禄を得て、妻子を養ふ。やうやく老いに垂(なんな)んとする頃、官路をいとひて市居に替へたり。俳事をたのしんで机をさらず、筆をはなさざる事十年あまり、その口吟櫃(ひつ)にみてりとかや。

白魚や漁翁が歯にはあひながら

年寄もまぎれぬものや年の暮

蕉翁評して云く、この人江の堅田に生れて、武の江戸に終りをとる、かならず太隠は朝市の人なるべしと。

其角の『句兄弟・上』(二十四)

(句合せ二十四)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十五)

二十四番

兄 仙化

つくづくと書図のうさぎや冬の月

弟 (其角)

つくづくと壁のうさぎや冬籠

(兄句の句意)この絵図の兎は月の下で何と物さびしげであることか。

(弟句の句意)小屋の壁に寄り添う兎は物さびしげに冬籠もりしている。

(判詞の要点)絵図の兎を壁の一字で兎小屋の冬籠もりの景へ反転させている。

(参考)一「判詞」(自注)には、「かけり(働き)過ぎたる作為」にて「本意をうしなふ興」にならないようにとの指摘も見られる。

二 (仙化)

江戸の人。『蛙合』の編者。『あら野』、『虚栗』、『続虚栗』などに入句している。この仙化は素性不明の人物だが、『蛙合』(貞享三)の編者として知られている。なお、『田中・前掲書』によれば、「仙花と仙化を同一人と断定してよいかどうか問題である。少なくとも仙化が仙花と改号した形跡はなく、本書では別人と考えておきたい」とされている(ここでは、同一人物として『炭俵』(仙花)所収の句もあげてにおくこととする)。

(仙花の代表作)

一葉散(ちる)音かしましきばかり也 (『あら野』)

起起(おきおき)の心うごかすかきつばた (『猿蓑』)

おぼろ月まだはなされぬ頭巾かな (『炭俵』)

氣相よき青葉の麥の嵐かな (『炭俵』)

みをのやは首の骨こそ甲(かぶと)なれ (『炭俵』)

螢みし雨の夕や水葵 (『炭俵』)

一枝はすげなき竹のわかば哉 (『炭俵』)

三尺の鯉はねる見ゆ春の池 (『續猿蓑』)

其角の『句兄弟・上』(二十五)

(句合せ二十五)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十六)

二十五番

兄 僧 路通

大仏うしろに花の盛かな

弟 (其角)

大仏膝うづむらむ花の雪

(兄句の句意)大仏様の後は見事な花の盛りであることか。

(弟句の句意)大仏様の膝は花の雪で埋まってしまうほどだ。

(判詞の要点)

(参考)一 「判詞」(自注)に、「東叡山の遊吟也」とあり、上野の森の「東叡山」(寛永寺)での作である。当時の東叡山付近に「上野大仏」については、下記のとおりである。

「寛永八年(一六三一)当時越後の国、村上城主堀丹後守藤原直寄公がかつて自分の屋敷地として幕府から割当られたこの高台に土をもって釈迦如来の大仏像を創建し、戦乱にたおれた敵味方将兵の冥福を祈った。その後尊像は政保四年(一六四七)の地震で破損したが、明暦、万治(一六五五~六十)の頃、木食僧浄雲師が江戸市中を歓進し浄財と古い刀剣や古鏡を集め青銅の大仏を造立した。元禄十一年(一六九八)東叡山輪王寺第三世公弁法親王の命で、従来の露仏に仏殿が建立された。また堂内には地蔵、弥勒のニ菩藩も安置された。天保十ニ年(一八四一)葛西に遭い、天保十四年四月、末孫堀丹波守藤原直央公が大仏を新鋳し、また仏殿も再建された。慶応四年(一八六八)彰義隊の事変にも大仏は安泰であったが、公園の設置により仏殿が撤去されて露仏となった。大正十二年、関東大震災のとき仏頭が落ちたので寛永寺に移され、仏体は再建計画のために解体して保管中、昭和十五年秋、第二次世界大戦に献納を余儀なくされた」。

二 路通については、次のとおりである。

「八十村氏。露通とも。近江大津の人。三井寺に生まれ、古典や仏典に精通していた。蕉門の奇人。放浪行脚の乞食僧侶で詩人。後に還俗。元禄2年の秋『奥の細道』 では、最初同行者として芭蕉は路通を予定したのだが、なぜか曾良に変えられた。こうして同道できなかった路通ではあったが、かれは敦賀で芭蕉を出迎え て大垣まで同道し、その後暫く芭蕉に同行して元禄3年1月3日まで京・大坂での生活を共にする。路通は、素行が悪く、芭蕉の著作権に係る問題を出来し、勘気を蒙ったことがある。元禄3年、陸奥に旅立つ路通に、芭蕉は『草枕まことの華見しても来よ』と説教入りの餞の句を詠んだりしてもいる。 貞亨2年春に入門。貞亨5年頃より深川芭蕉庵近くに居住したと見られている。『俳諧勧進帳』、『芭蕉翁行状記』がある」。

(路通の『猿蓑』所収の句)

いねいねと人にいはれつ年の暮 (『猿蓑』)

鳥共も寝入てゐるか余吾の海 (『猿蓑』)

芭蕉葉は何になれとや秋の風 (『猿蓑』)

つみすてゝ蹈付(ふみつけ)がたき若な哉 (『猿蓑』)

彼岸まへさむさも一夜二夜哉 (『猿蓑』)

三 この路通の『俳諧勧進帳』(元禄四年刊)の「跋」は其角が草し、その文体は歌舞伎の台詞調に倣ったもので、いかにも洒落闊達な其角の面目躍如たるものである。

○俳諧の面目、何と何とさとらん。なにとなにと悟らん。はいかいの面目は、まがりなりにもやつておけ。一句勧進の功徳は、むねのうちの煩悩を舌の先にはらつて、即心即仏としるべし。句作のよしあしは、まがりなりにもやつておけ。げにもさうよ、やよ、げにもさうよの。

※この其角「跋」の「まがりなりにやつておけ」というのは「適当にやつておけ」ということで、形を整えるのは二の次で、即興性こそ俳諧の面目だということなのであろう。ここのところを、『田中・前掲書』では、「其角のいう作為とは、即興的な言い回しの中で言葉を効果的に用いることだと考えてよい。考えたすえの洒落が面白くないように、其角の句の多くは当意即妙に作られたことに面白さがある。其角晩年の俳風が後に洒落風と呼ばれた理由の一つは、彼が即興性を重んじたからであろう。即興性は洒落のもっとも重要な要素である」と指摘している。この「まがりなりにもやつておけ」ということは、例えば、この其角の『句兄弟』の換骨奪胎の具体例でも、まさに、其角の当意即妙な即興的なものと理解すべきなのであろう。

其角の『句兄弟・上』(二十六)

(句合わせ二十六)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十七)

二十六番

兄 蟻道

弥兵衛とハしれど哀や鉢叩

弟 (其角)

伊勢島を似せぬぞ誠(まこと)鉢たゝき

(兄句の句意)弥兵衛が鳴らしているものとは知っていても、誠に鉢叩きの音はもの寂しい音であることか。

(弟句の句意)伊勢縞を来て歌舞伎役者のような恰好をしている鉢叩きだが、その伊達風の華やかな音色ではなく、そこのところが、誠の鉢叩きのように思われる。

(判詞の要点)兄句は鉢叩きにふさわしい古風な鉢叩きの句であるが、弟句はそれを伊達風の新奇な句として反転させている。

(参考)一 この兄の句の作者、蟻道とは、『俳文学大辞典』などでも目にすることができない。しかし、『去来抄』の「先師評(十六)」で、「伊丹(いたみ)の句に、弥兵衛(やへゑ)とハしれど憐(あはれ)や鉢扣(はちたたき)云有(いふあり)」との文言があり、「伊丹の俳人」であることが分かる。

二 この『去来抄』に記述したもののほかに、去来は、別文の「鉢扣ノ辞」(『風俗文選』所収)を今に遺しているのである。

○師走も二十四日(元禄二年十月二十四日)、冬もかぎりなれば、鉢たゝき聞かむと、例の翁(芭蕉翁)のわたりましける(落柿舎においでになった)。(以下略。関連の句のみ「校注」などにより抜粋。)

箒(ほうき)こせ真似ても見せむ鉢叩 (去来)

米やらぬわが家はづかし鉢敲き (季吟の長子・湖春)

おもしろやたゝかぬ時のはちたゝき (曲翠)

鉢叩月雪に名は甚之丞 (越人・ここではこの句形で収載されている)

ことごとく寝覚めはやらじ鉢たゝき (其角・「去年の冬」の作)

長嘯の墓もめぐるか鉢叩き (芭蕉)

三『去来抄』(「先師評」十六)はこの時のものであり、そして、『句兄弟』(「句合せ」二十五番)は、これに関連したものであった。さらに、この「鉢叩き」関連のものは、芭蕉没(元禄七年十月十二日)後の、霜月(十一月)十三日、嵐雪・桃隣が落柿舎に訪れたときの句が『となみ山』(浪化撰)に今に遺されているのである。

千鳥なく鴨川こえて鉢たゝき (其角)

今少(すこし)年寄見たし鉢たゝき (嵐雪)

ひやうたんは手作なるべし鉢たゝき (桃隣)

旅人の馳走に嬉しはちたゝき (去来)

これらのことに思いを馳せた時、其角・嵐雪・去来を始め蕉門の面々にとっては、「鉢叩き」関連のものは、師の芭蕉につながる因縁の深い忘れ得ざるものということになろう。

(四)『五元集拾遺』に「鉢たたきの歌」と前書きして、次のような歌と句が収載されている。

鉢たゝきの歌

鉢たゝき鉢たゝき 暁がたの一声に

初音きかれて はつがつを

花はしら魚 紅葉のはぜ

雪にや鰒(ふぐ)を ねざむらん

おもしろや此(この) 樽たゝき

ねざめねざめて つねならぬ

世の驚けば 年のくれ

気のふるう成(なる) ばかり也

七十古来 まれなりと

やつこ道心 捨(すて)ころも

酒にかへてん 鉢たゝき

あらなまぐさの鉢叩やな

凍(コゴエ)死ぬ身の暁や鉢たゝき 其角

其角の『句兄弟・上』(二十七)

(句合わせ二十七)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十八)

二十七番

兄 越人

ちる時の心安さよ罌粟(けし)の花

弟 (其角)

ちり際は風もたのまずけしの花

(兄句の句意)この罌粟の花の、この散るときの、この心の安けさよ。

(弟句の句意)罌粟の花の散り際は、まことに、風がないのに、ひとりでに、散ってしまうものだ。

(判詞の要点)兄句の中七の趣向に対して、弟句は何らの趣向を施さずに無心に散っていく、その相違を意識しての作句である。

(参考)一 この二十七番の前の二十六番(兄 蟻道)が、『去来抄』に出てくる「鉢叩き」のもので、それは越人の「月雪や鉢たたき名は甚之亟」関連ものであることから、ここで、いよいよその主役でもある越人その人の登場ということになる。この「判詞」(自注)には、「中七字に風俗を立たるは荷兮越人等が好む所の手癖なり」とあり、其角としては、尾張蕉門を代表する俳人として、「荷兮・越人」の二人の名をあげ、それらの尾張蕉門の俳風の特徴の一つとして、この越人の句の中七の「心安さよ」という作為的な擬人化の見立てがそれであると指摘しているのであろう。

二 越人(明暦二年(一六五六)~没年不詳)本名越智十蔵。『春の日』の連衆の一人、尾張蕉門の重鎮。『更科紀行』に同行し、そのまま江戸まで同道して一月後の作品『芭蕉庵十三夜』にも登場する。芭蕉の、越人評は『庭竈集』「二人見し雪は今年も降りけるか」の句の詞書に、「尾張の十蔵、越人と号す。越後の人なればなり。粟飯・柴薪のたよりに市中に隠れ、二日勤めて二日遊び、三日勤めて三日遊ぶ。性、酒を好み、酔和する時は平家を謡ふ。これ我が友なり」とある通り、実に好感を持っていた。『笈の小文』で伊良子岬に隠れている杜国を尋ねた時にも越人が同行し、かつ馬上で酔っ払ったことがある。

(越人の『猿蓑』所収の句)

うらやましおもひ切(きる)時猫の恋 (『猿蓑』)

稗の穂の馬逃(にが)したる気色哉 (『猿蓑』)

ちやのはなやほるゝ人なき霊聖女(れいしょうじょ)(『猿蓑』)

ちるときの心やすさよ米嚢花(けしのはな) (『猿蓑』)

君が代や筑摩(つくま)祭も鍋一ツ (『猿蓑』)

啼やいとヾ塩にほこりのたまる迄 (『猿蓑』)

其角の『句兄弟・上』(二十八)

(句合わせ・二十八)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十九)

二十八番

兄 玄札

泥坊の中を出(いず)るや蓮葉者

弟 (其角)

泥坊の影さへ水の蓮(はちす)かな

(兄句の句意)泥水の中にあって、その泥水に塗れないで、そこから這い上がってきたことよ。この蓮葉者は。

(弟句の句意)泥水に映る影すらも、水に咲く蓮のように、清らかであることよ。

(判詞の要点)兄句は、古い俳諧などに見られる卑俗な言葉(泥坊)を一句にしているものであるが、弟句では、それを今様の蕉風で詠むとどうなるかということを趣向してのものである。

(参考)一 この玄札は未詳の俳人だが、芭蕉七部集の『あら野』に出てくる尾張の俳人・玄察(げんさつ)であろうか。尾張の俳人・越人の次ということでそんな感じでなくもない。その『あら野』に収載されている句は次のとおりである。

石釣(つり)でつぼみたる梅折(おり)しける (『あら野』)

絵馬(えうま)見る人の後(うしろ)のさくら哉 (『あら野』)

ほとゝぎす神楽の中を通りけり (『あら野』)

二 この「蓮葉者」については、その判詞(自注)に、「はすはもの、蓮葉笠をかづきたる姿のみぐるしく、目立たるより云るか」とあり、「蓮葉女」(浮気で軽薄な女)のような意であろうか。「泥坊」も「放蕩者」の意があり、文字通り、「泥水」とが掛けられているものと解したい。兄(玄札)の句の意は、「この蓮葉者(浮気で軽薄な人)は、この泥水の中の蓮のように放蕩者の中から抜け出した」のような意か。弟(其角)の句の方は、「その放蕩者の影は、この泥水の中で、その影は定かではなく、その清らかな蓮のような風情である」と、兄の句と同じような句意なのであろう。『古今和歌集(三)』の「はちす葉の濁りにしまぬ心もて何かは露を玉とあざむく」(僧正遍昭)の「泥水の中に育ちながらその濁りに染まらない蓮の花の清らかさ」が背景にある句なのであろう。いずれにしても、両句とも分かり難い句である。その判詞(自註)の「泥坊といふ五文字の今とて用られるべきこそ」の「泥坊」の用例の面白さに着眼してのものなのであろう。

其角の『句兄弟・上』(二十九)

(句合わせ・二十九)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十)

二十九番

兄 女 秋色

舟梁(ばり)の露はもろねのなみだ哉

弟 (其角)

船ばりを枕の露や閨(ねや)の外

(兄句の句意)舟梁(ばり)の露は共寝の人を待っている涙でありますことよ。

(弟句の句意)舟梁(ばり)を枕として、その枕に降りる露は、閨の外での露であることよ。

(判詞の要点)兄句は、一人でさびしく待っている句に対して、弟句の方は一人は臥し、一人は起きている句の、兄句への返答の句である。

(参考)一 この兄の句の作者・秋色(しゅうしき)は、其角没後、其角の点印を譲られた其角門の第一人者の女流俳諧師であり、青流(後の祇空)らとともに其角の遺稿集『類柑子』(宝永四年刊)を刊行した(また、其角一周忌追善集『斎非時(ときひじ)』・七回忌追善集『石などり』も刊行した)。享保十年(一七二五)に五十七歳で没したという『名人忌辰録』(関根只誠編)の記事が正しいとするならば、元禄三年(一六九〇)に刊行された『いつを昔』(其角編)の時には、二十二歳と、天才・亀翁(十四歳)とともに、当時の其角門の若手の一角を担っていた。こ

二 この秋色の「舟梁(ばり)の露はもろねのなみだ哉」の句は、「舟梁(和船の両舷側間に渡した太い間仕切りの材)の露は共寝を思いつつ待っているひとの涙である」というようなことであろう。それに対して、其角の「船ばりを枕の露や閨(ねや)の外」は、中七の「や切り」にして、典型的な二句一章のスタイルで、「船ばりを枕にして涙しているひとよ、閨の外であなたを恋しく思っている」というようなことであろうか。判詞(自註)の「枕のつゆもさしむかひたる泪ぞかしとこたへし也。返しとある哥の筋なるべし」と、兄の句への「返し句」の意なのであろう。

其角の『句兄弟・上』(三十)

(句合わせ・三十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十一)

三十番

兄 春澄

草刈や牛より落ておみなえし

弟 (其角)

牛にのる娵御(ヨメゴ)落すな女郎花

(兄句の句意)草刈りが遍照上人が詠んだ女郎花に心引かれて牛より落ちてしまった。

(弟句の句意)牛に乗る嫁御を落とさないで下さいよ。遍照上人が詠んだ女郎花さんよ。

(判詞の要点)兄句は遍照上人が詠んだ女郎花の本歌取りの句で、それを「草刈」・「牛」との語を置き換えているだけだが、弟句ではがらりと意味・内容を換えている。

(参考)一 兄の句の作者、春澄(はるずみ)は京都の俳人である。承応二(一六五三)~正徳五(一七一五)。青木氏。別号、印雪子・素心子・春隈・貞悟・甫羅楼。延宝六年には江戸で芭蕉らと交流し『江戸十歌仙』を刊行。宝永(一七〇四~一一)ごろ、貞徳嫡伝四世貞悟を歳旦帖を刊行している(『俳文学大辞典』)など。其角との接点は、貞享元年(一六八四)の上京の時で、この年に、二十四歳の其角は春澄らの京都の俳人と座を同じくして、『蠧(しみ)集』という俳諧撰集が京都で刊行される。この『蠧集』所収の世吉(よよし・四十四句形式の連句)に其角・春澄の名が、その連衆の名の中に見ることができる(田中・前掲書)。この『蠧集』の書名の由来は、「句を干(ほし)て世間の蠧(しみ)を払ひけり」の、その世吉の発句によるとのことであり、当時の最先端の信徳らの「京都五歌仙」ともいえるものであるという(田中・前掲書)。その「田中・前掲書」によれば、この年(貞享元年)に、芭蕉を迎えた荷兮らの名古屋の俳人が『冬の日』(芭蕉七部集の第一集)を刊行し、この『冬の日』の副題が「尾張五歌仙」で、それは『蠧集』の「京都五歌仙」を意識してのものであるという。そして、其角が、その「京都五歌仙」に、芭蕉が、その「尾張五歌仙」に、江戸からの旅中に参加しているということは、やはり特記すべきことなのであろう。

二 この春澄の句は、其角の「判詞」(自注)に、「京流布の一作」(京の俳人達に流布した一作)とあり、評判の一作であったのであろう。句意は、「草刈りの男が、美しい女性の名を冠している女郎花を見て牛より落ちてしまった」と、「判判詞」(自注)にある「遍照の馬を引かえて」の、「名にめでておれる許ぞおみなえし我おちにきと人にかたるな」(「さがのにて、むまよりおちてよめる」の詞書あり。『古今和歌集(巻第四・秋)』・「僧正遍照」)が背景にあるという(夏見知章他編著『句兄弟上・注解』)。それに対して、其角のこの弟の句は、その「馬より落ちた」ところの遍照の本歌取りの世界とは全然関係なく、それを本歌取りした春澄の「牛より落ちた」句を本句取りしての、「牛にのる娵御(ヨメゴ)落すな女郎花」と、「パロディ」の「パロディ」と、二重にも三重にもした換骨奪胎の一句なのである。さらに、この「判詞」(自注)には、「是等は俳諧の推原(原=モトヲ推ス)也」とあり、ここは、『去来抄』ならず、『三冊子』「白さうし」の次の一節と関係しているようなのである。

○ 名にめでゝ(て)お(を)れるばかりぞ女郎花

我落(おち)にきと人にかたるな

この哥僧正遍照、さが野の落馬の時よめる也。俳諧の手本なり。詞いやしからず、心ざれたるを上句とし、詞いやしう、心のざれざるを下の句とする也。

其角の『句兄弟・上』(三十一)

(句合わせ・三十一)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十二)

三十一番

兄 来山

早乙女やよごれぬものは声ばかり

弟 (其角)

さをとめや汚れぬ顔は朝ばかり

(兄句の句意)早乙女さんよ。汚れていないのは、その田植え歌だけである。

(弟句の句意)早乙女さんよ。汚れていないのは、その朝だけである。

(判詞の要点)兄の句は、耳に聞こえて来る声を主題とし、弟句では、時の推移の目に見えるものを主題としている。

(参考)一 小西来山(一六五四~一七一六)、大坂を代表する談林派の俳人。淡路町の薬種商 小西六左衛門家に生まれる。(承応3年) 七つの頃から、談林派の西山宗因門下 前川由平に書画俳諧を学び、 その後、宗因の直弟子となる。 家業を弟に譲り、18歳で俳諧点者となった。 初号を満平と号し、後に来山・湛翁と改号、上島鬼貫らとともに、大坂での談林派の興隆に大きな功績を残した。談林派は、それまでの松永貞徳による貞門派の古風で詩情に乏しい俳風を脱し、軽妙洒脱な清新さを持つ句風で一世を風靡した。有名な句として次のようなものがある。

門松や冥土の旅の一里塚

お奉行の名さへ覚えず年暮れぬ

時雨るるや時雨れぬ中の一心寺

しかし来山の作品は、談林派の洒脱な一面とともに、自然のありさまを繊細な感覚でとらえ松尾芭蕉に通じる次のような蕉風に近い句もある。

行水も日まぜになりぬ虫の声

白魚やさながら動く水の音

黄檗の南岳悦山(黄檗七世)に参禅し、大坂三郷外の今宮に「十萬堂」という庵を建てて、風月を友に酒を愛し、飄々とした人生を送った。※「十萬堂」は昭和20年戦災により焼失。現在、石碑が建てられている。享保元年10月、63歳で死去。一心寺に供養墓と句碑が建立されている。また今宮戎神社の隣の海泉寺には来山夫婦の墓がある。

二 さて、この来山の句については、「鶯はゐなかの谷の巣なれども訛びたる音をば鳴かぬなりけり」(西行『山家集』)の本歌取りの句という。その來山の句を本句取りにしての、其角の弟の句は、「今朝だにも夜をこめてとれ芹河や竹田の早苗節立ちにけり」(『続古今和歌集』第三・夏歌)を本歌取りしてのものに一変したというのである。これらのことに関して、その「判詞」(自注)に、「兄 うぐひすは田舎のたにのすなれどもだびたる声はなかぬなりけり」、「弟 今朝だにも夜をこめてとれ芹川や竹田の早苗ふしだちにけり」と、その「本歌取り」の「本歌」を紹介しているのである。句意は、兄の句は、「早乙女の汚れぬものは声だけで、後は泥んこである」ということで、弟の句は、「早乙女の顔は、朝だけは汚れていないが、後は泥んこである」ということなのであろう。この二句を比較しただけでは、これは、兄弟句というよりも、弟の句は兄の句の類想句という誹りは免れないであろう。しかし、これは、本歌取りの句であって、その本歌は、兄の句と弟の句とでは、全然別なのだと開き直られると、これも兄弟句と解しても差し支えないのかとも思えてくる。要は、其角流にするならば、その換骨奪胎も、「類想句の誹りを受けない」だけの、理論武装をして作句しなさいということなのかも知れない。

其角の『句兄弟・上』(三十二)

(句合わせ・三十二)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十三)

三十二番

兄 柴雫

傘持は大根ねらふ子日哉

弟 (其角)

傘持はつくばひ馴し菜摘哉

(兄句の句意)傘持ちの供人は、若菜摘みの子の日には、大根を摘もうと狙っている。

(弟句の句意)傘持ちの供人は、若菜摘みの子の日には、しゃがみ馴れた様子であることよ。

(判詞の要点)兄句の「ねらふ」を、弟句では「つくばひ馴し」とすることによって、新しい世界のものとしている。

(参考)一 この兄の句の作者、柴雫(さいか)関連で、『田中・前掲書』には、次のとおりの記述が見られる。

○芭蕉の門人である鳴海の知足の日記の貞享五年九月十七日の条に、「江戸其角御こし。晩に荷兮方に参られ候」(森川昭『千代倉日記抄一三』)、「俳文芸四四」)と記されている。この日の夜、其角は荷兮の家に泊まった。この後美濃国関の素牛(後の維然)、伊勢国久居の柴雫(さいか)を訪れ、十月二日には膳所の水楼において曲水(曲翠)らと風交を楽しんだ(『いつを昔』)。右の足跡から分かるようにこの時の旅では其角は、芭蕉が切り開いたいわば蕉門ルートをたどっている。柴雫と芭蕉の関係は不明だが、柴雫は『いつを昔』(元禄三)に入集した後、其角派の主要俳人として活躍しており、其角門人の独吟歌仙を集めた『末若葉(うらわかば)』(元禄十)の作者の一人である。おそらく元禄初年頃からは一時江戸に住んだのであろう。

二 さて、この柴雫の兄の句は、「傘持」と「子(ね)の日」の句で、その判詞(自注)を見ると、「若菜つむ大宮人のかりころもひもゆふぐれの色やみゆらむ」(『順徳院御集』)の本歌取りの滑稽化であるという(『夏見・前掲書)。それに対して、其角の弟の句は、和歌のもつ雅の風情を残しがら、兄の句の「傘持たる丁(ヨボロ)のさま」を、「ねらふ」から「つくばひ馴し」と言いかえることによって、新しい情感を表現しているという(『夏見・前掲書)。「つくばひ馴し」というのは「しゃがみ馴れしている」という意で、兄の句の「大根ねらふ」の俗語よりも雅語(和歌の持つ雅の風情を有している語)だと、其角はするのだが、この二句を並記して鑑賞すると、やはり、この「つくばひ馴し」が、どうにも、「作り過ぎ」(いじくり過ぎ)という感がしないでもないのである。そして、其角の洒落風の意味不明の謎句には、この『句兄弟』にあるような「判詞」(自注)が施されていないので、其角の謎句として有名な、「まんぢう(ぢゆう)で人を尋ねよ山ざくら」の句に関して、去来が指摘している、「我一人合点したる句也」ということで、要注意のものとして、其角を理解をする上では心しなければならないことのように思えるのである。

其角の『句兄弟・上』(三十三)

(句合わせ・三十三)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十四)

三十三番

兄 尺草

須磨の山句に力なしかんこ鳥

弟 (其角)

すまの山うしろに何を諫鼓鳥

(兄句の句意)須磨の山に閑古鳥が鳴いている。その風情に圧倒されて句に十分にその意を満たすことができない。

(弟句の句意)須磨の山を出て、その須磨の山を背にすると何故か閑古鳥が鳴いている。何とも風情のあることよ。

(判詞の要点)兄句は須磨の山中の句であり、弟句はその須磨の山を後にしたときの句である。同じ閑古鳥の風情でも、両者では趣を異にしている。

(参考)一 この尺草(せきそう)については、『田中・前掲書』では、次のように記述されている。

○元禄七年九月六日、其角は、岩翁・亀翁・横几・尺草・松翁の五人と共に関西旅行に出発した。尺草・松翁については素性は不明だが、尺草は元禄四年(一六九一)の江ノ島・鎌倉旅行でも其角・岩翁父子と同行している。

この元禄七年(一六九四)は、其角の三十四歳の時で、この年の十月十二日に、芭蕉が亡くなる。享年五十一歳であった。芭蕉の死後其角はしばらく京にとどまり芭蕉の追善集『枯尾華』を編集する。十月十八日には義仲寺において、其角の「なきがらを笠に隠すや枯尾花」を発句として追善の百韻が興行された。その連衆は、大津・膳所・京都・大阪・伊賀などから参じた面々(其角だけが江戸)、全部で四十三人を数える。翌十一月十二日には、芭蕉の死を知って急遽上京した嵐雪・桃隣を迎えて、京都の丸山量阿弥亭で芭蕉追善の百韻が興行された。この時の連衆は二十一人で、名古屋の荷兮の名も見られる。また、芭蕉の死の直前まで其角と関西旅行をしていたメンバーの岩翁・亀翁・横几・尺草・松翁も参加している。

二 さて、この兄句の尺草の「須磨の山句に力なしかんこ鳥」の句は、その関西旅行の際のものなのかも知れない。そして、其角のこの判詞に、「発句の馴熟(熟練している)はしらるべき也」とされているが、この中七の「句に力なし」(句に充分に言い表すことが出来ない)が、『去来抄』の言葉でするならば、「我一人合点したる句也」という趣でなくもない。その原因は、「須磨の山、(その風情の余り)、句に力なし、かんこ鳥(そのかすかな声が何とも心に惹かれる)」という一句の中で、上五の「須磨の山」と中七の「句に力なし」とが飛躍し過ぎていて、その間に醸し出される「(その風情の余り)」という省略が働いているのかどうかが微妙であるということにあろう。其角は、ここに「馴熟」していると見てとるが、去来などは、それは「一人合点したる」ものと受け取るのではなかろうか。ここらへんのところを、其角の弟句では、「すまの山うしろに何を諫鼓鳥」ということで、その「すまの山」の「(その風情の余り)」を、「うしろに何を」と、いわば、兄句の「一人合点したる」ものの、その「謎解き」をしているという趣であろう。この二句では、兄句の「句に力なし」という人事句的な感慨の「句作り」に比して、弟句では「うしろに何を」と叙景句な感慨の「句作り」で、異質の世界のものという思いを深くする。これらは、類想句というよりも兄弟句という雰囲気に解せられる。

其角の『句兄弟・上」(三十四)

(句合わせ・三十四)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十五)

三十四番

兄 西鶴

鯛は花は見ぬ里もありけふの月

弟 (其角)

鯛は花は江戸に生れてけふの月

(兄句の句意)鯛を食べられない里、そして、桜の花を見られない里もあるでしょうが、この仲秋の名月だけは何処でも誰でも均しく楽しむことができるでしょう。

(弟句の句意)鯛も、桜の花も、そして、お月さまも、江戸の新鮮な鯛と、江戸の上野の桜の花と、江戸吉原は言うに及ばず江戸の何処でもその仲秋の名月をと、江戸に生まれてこそ、これらを真に堪能できるとことでしょう。

(判詞の要点など)兄句は桜の花を見ることもない里に心を寄せて、遠く二千里の外の里人の心に通じ一句として仕立ているさまは特に類がない。そこで、弟句は、中七字だけを、その力を変えて、「栄啓期の楽」(『列子』にある「一楽」=人間として生まれてきたこと、「二楽」=男に生まれてきたこと、「三楽」=九十歳まで生きたいこと、の「三楽」)に寄せて作句したのである。そうすることによって、難波の浦に生まれ、住吉の月を美しいと眺め、すぐ目の前の海の新鮮な魚を釣らせて、その情景を作品に残しながら、時の流れを嘆じ、今の世に感じ入り、古を懐かしんで、「末二年浮世の月を見過ぎたり(西鶴)」(五十年も永い人生を送り、さらに、二年も永い仲秋の名月を眺めることができて、もう何も思い残すことはない)と辞世の句を詠んだ、その故人(西鶴)が、折にふれて、なつかしく思いだされてくるのです。

(参考)一 ここの西鶴の句を兄句としての、其角の弟句は、兄弟句というよりも、西鶴の句に唱和しての、挨拶句という趣である。こういう句は、それぞれが、単独で鑑賞されるべきものではなくて、両句を並列して、いわば、二句唱和の長句の付け合いという趣で鑑賞されるべきもののように思われる。いずれにしろ、この西鶴の兄句は、いかにも、談林俳諧の一方の雄であった西鶴らしい、その代表作といっても差し支えない一句であるし、それに唱和しての、この其角の弟句もまた、いかにも、洒落風江戸座の頂点を極めた其角らしい、其角の代表作の一つにしても差し支えないような一句と理解をしたい。

二 其角は西鶴に二度会っている。年譜史的には以下のとおりとなる。

貞享元年(一六八四)二四歳 二月、上京の旅に出立。京都で季吟・湖春父子、去来や自悦らと対面。大阪の西鶴を訪問し、矢数俳諧の興行に立ち会う。信徳・千春らと『蠧(しみ)集』を作成。秋の末に出立。この冬、嵐雪と破笠が彼の家に同居。

元禄元年(一六八八)二八歳 九月、堅田への旅に出立。途中、名古屋の荷兮などを訪ね、十月中に堅田着。京都で信徳・如泉・野水らと百韻興行(『新三百韻』)。西鶴訪問後、京都で去来・凡兆と対面。十二月下旬に江戸着。伊勢町に移住。

元禄六年(一六九四)三三歳 八月十日、西鶴没(享年五十二歳)。八月二十九日、父東順没。

元禄七年(一六九四)三四歳 九月、上方行脚に出立。同行者は岩翁・亀翁・横几・尺草・松翁の五人。十月十一日、大阪で病床の芭蕉を見舞う。翌日十二日、芭蕉没(享年五十一歳)。芭蕉追善集『枯尾華』を編集。冬、江戸に戻る。『句兄弟』成る。

『其角の句兄弟・上』(三十五)

(句合わせ・三十五)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十六)

三十五番

兄 宇白

ほとゝぎす一番鶏のうたひけり

弟 (其角)

それよりして夜明烏や蜀魂

(兄句の句意)夏の夜明けに、ほととぎすが一声し、そして一番鶏が時を告げた。

(弟句の句意)蜀の帝の魂が化したといわれるほととぎすが鳴き、それよりして夜が明けるという。そのほととぎすのように夜明け烏が鳴いている。

(判詞の要点など)兄の句は、夏の短夜を恨んで、古今和歌集の「夏のよのふすかとすればほととぎすなく一こゑにあくるしののめ」(紀貫之)の風情に連なるものがある。この形は、ほととぎすの伝統的な手法を離れていないけれども、ほととぎすという題は、縦題(和歌の題)、横題(俳諧の題)と分けて、縦題として賞翫されるべきものであるから、横題の俳諧から作句するのは筋が違ってくる。夏の風物詩として感じ入る心を詠むにも、縦題のやさしい風情が見えるように詠むべきものであろう。

ほととぎす鳴くなく飛ぶぞいそがほし 芭蕉

若鳥やあやなき音にも時鳥 其角

この句のスタイルは、横題の俳諧から深く思い入れをしてのものである。もし、これらの作句法をよく会得しようとする人は、縦題・横題が入り混じっているにしても、それぞれの句法に背いてするべきものではない。縦題は、花・時鳥・月・雪・柳・桜の、その折々の風情に感興を催して詠まれるもので、詩歌・俳諧共に用いられるところの本題である。横題は、万歳・藪入りのいかにも春らしい事から始まって、炬燵・餅つき・煤払い・鬼うつ豆など数々ある俳諧題を指していうのであるから、縦の題としては、古詩・古歌の本意を取り、連歌の法式・諸例を守って、風雅心のこもった文章の力を借り、技巧に頼った我流の詞を用いることなく、一句の風流を第一に考えてなされるるべきである。横の題にあっては、蜀の帝の魂がほととぎすになったという理知的なものでも、いかにも自分の思うことを自由に表現すべきなのである。一つひとつを例にとっての具体的な説明は難しい。縦題であると心得て、本歌を作為なくとって、ほととぎすの発句を作ったなどと、丁度こじつけたような考え方をするのは残念である。句の心に、縦題、横題があるということを知って貰うために、ほんの少し考えを述べたままである。自分から人の師になろうとするものではない。先達を師として、それを模範として、自分を磨こうとするものである。

(参考)一 兄句の作者、宇白については未詳である。志田野坡門の俳人・桑野萬李の継子に「宇白」とあるが、その宇白であろうか。その記事は次のとおり。

○徳川中期の俳人として、福岡藩士、桑野萬李(1678-1756)(名は好濟、字は多橘、

初め鹽田氏、通称太吉、辞世「とろりとろり柴のほまれや後の月」)があり、公務六十年、

家禄を嗣子の宇白に譲った後、七十を越えてから句を詠んだ。句集「田植諷」「柴のほま

れ」「後の月」がある。志太(しだ)野坡(やば)(1662~1740)の門弟(「日本人名大事

典」)。

二 この其角の判詞(自注)は、なかなかその真意の把握が難しいところであるが、季題の「縦題」(和歌・連歌・俳諧を通じて用いられる題)と「横題」(俳諧のみに用いられる通俗・卑近な題)とに関しての基本的なものとされている(『総合芭蕉事典』)。なお、「縦題・横題」については下記のとおりである。

○「縦題は和歌・連歌以来の伝統的季題、横題は俗諺、人事を中心に俳諧が新しく加えた季題のことで、其角は、縦題は伝統的本意をふまえて未公認の詩語を配することを避け、逆に横題は洒落自在に俳諧の特性を発揮して詠むべし」ということになろう。しかし、上記の其角の判詞(自注)を子細に見ていくと、「縦題だからとしても、単に、和歌・連歌以来の伝統的・形式的な考え方だけに頼ることなく、その縦題を、句の心として、先達を師とし、模範としながら、その縦題に新しい息吹を注ぐように、それを磨き上げていかなければならない」ということを、この兄句(宇白)と弟句(其角)との「ほととぎす」という「縦題」の句をとおして、其角は伝達したかったように思えるのである。

三 「縦題・横題」に関連して、「縦題のような伝統的な古い季題を据えて作句するときには、単に、その伝統的な本意やその形式を固守するということではなく、そこに、いわば、『古い革袋に新しい酒を盛り込む』ような心をもって作句すべし」というのが、其角の基本的な考え方であると理解すると、後の、巴人・蕪村・几董らの「夜半亭俳諧」の中心に、上記の其角の弟句の「それよりして夜明烏や蜀魂(ほととぎす)」の、この発句を見据えての、夜半亭三世となる几董らが編んだ『あけ烏』(安永二年刊)の意図が見えてくる。この『あけ烏』の巻頭の発句は、「ほととぎす古き夜明けのけしき哉」(几董)で、それは、其角の、この『兄弟句』の、ここの弟句の、「それよりして夜明烏や蜀魂(ほととぎす)」が背景にある一句で、それらを全て見て取った、其角門の夜半亭一世巴人に続く、夜半亭二世となった蕪村の強い意向であったという(その序)。すなわち、巴人・蕪村・几董と続く夜半亭俳諧は、ここの弟句の、この其角の「それよりして夜明烏や蜀魂(ほととぎす)」を中心に据えてのものということを、ここで特記しておきたい。

四 この「縦題・横題」については、許六が、その『宇陀法師』で問題にしている。

○題に竪(たて)横の差別有(ある)べし。近年、大根引のたぐひを、菊、紅葉一列に書(かき)ならべ出(いだ)する。覚束(おぼつか)なき事也。

そして、許六の高弟の孟遠が『秘蘊(ひうん)集』で次のように記述する。

○題に竪横といふことあり。先づ、月・雪・花・時鳥・鷹・鶯・鹿・紅葉の類、みなみな竪題なり。是(こ)れ、本(もと)、歌の題なればなり。歌・連歌にせぬ題は、みな俳諧の題なり。踊・角力・ゑびす講の類、是をば横とはいうなり。近年、世上みだりに題ならぬものを句作り、芭蕉流の発句とていたす人あり。是れ以ての外の事なり。惣じて、題は、翁の時荒増(あらまし)極りあり。

もう一人、蕉門の中で毛並みの良い東本願寺第十四世琢如(たくにょ)の子として生まれた浪化は『俳諧秘文抄』で次のように記している。

○題の竪横といふ事、縦は竪也。昔より和歌に用ひ来れる花取風月の定りたるを言也。横といふは麺棒、櫂小木の俗を言(いふ)。此(この)故に花鳥風月を俗語にもてなし、疵を付る事なかれと也。横は格別にして、洒落を存分に任(まか)すべしとぞ。

この浪化の「竪題・横題」の考え方は、それは、其角の『句兄弟』の、この三十五番の句合せの「判詞」(自注)に因っていることは明瞭なところであろう。其角は、「縦題・横題」の用例であるが、許六・浪化が、「竪題・横題」の用例で、今では、例えば、『芭蕉歳時記・竪題季語はかく味わうべし』(復本一郎著)など、「竪題・横題」の用例の方が一般的なのかも知れない。そして、この浪化の言葉として、支考の『東西夜話』(元禄十五)の中に、「武(江戸)の其角の俳諧は、この頃の『焦尾琴』『三上吟』を見るに、おほく唐人の寝言にして、世の人のしるべき句は十句の中の一、二には過ぎじ」との指摘を載せているのである。

五 これらのことに関して、『田中・前掲書』では次のような興味ある記述をしている。

○「唐人の寝言」とは言い得て妙だが、東本願寺第十四世琢如(たくにょ)の子として生まれた浪化が、こんな品のない言葉を使うとは考えられないから、これは支考の批評であろう。支考はまた、『晋子が門葉の耳なれたる人は、掌中の中の玉を見るよりなをあきらかにしたりたれど、それは一時の流行のみにして、千載の後は国のはんじ物なり』(『東西夜話』)とも述べている。「はんじ物」とは謎の意である。唐人の寝言のような訳の分からない句でも、其角の門人の中には、掌中の玉を見るよりなお明らかに理解することができる人がいたのである。しかし三百年後の我々には、其角晩年の句はまさに判じ物であって簡単に理解できる句はほとんどない(意味が分かっても作意が分からない句も多い)。

この支考の、其角を評しての、「唐人の寝言」・「判じもの」というのは、これまた、「俳魔」・「佯死」のポーズの支考らしく、まさに、言い得て妙である。

其角の『句兄弟・上』(三十六)

(句合わせ・三十六)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十七)

三十六番

兄 望一

風まつはきのふをきりの一葉哉

弟 (其角)

井の柳きのふを桐の一葉哉

(兄句の句意)昨日の桐の一葉は今日の風を待っていたかのように散っていく。

(弟句の句意)昨日は桐の一葉が散り、今日は水辺の柳も散っている。

(判詞の要点など)

(参考)一 この兄句の作者、望一(『俳家奇人談』では杉田望一)は、目の不自由な伊勢の有力俳人であった。 この望一の兄句は、その判詞(自注)によると、その中七の「きのふをきり」が、「桐」と「限りの『きり』」との「云かけ」(掛け詞)で、これが、「結局幽玄におもひて取合たる五文字也」と、連歌的な作句であるというのである。それを、「風まちしきのふの桐の一葉哉」の換骨奪胎では、その望一の原句の連歌的な作句スタイルそのままなので、「井の柳きのふを桐の一葉哉」とすることによって、すなわち、「きのふの」の「の」を、「きのふは」の「は」の一字違いにすることによって、句意そのものは変わらないものとなるのだが、ここは、その「は」を「を」のままにして、兄弟句の仕立てにしたというのである。いささか、其角が自分の芸の細かさを強調している感じでなくもないが、『夏見・前掲書』では、次のとおり解説している。

○兄句は、空の風で秋を知り、微妙な幽玄の秋の風情を情感でとらえ、それを桐の一葉が散ってゆく姿に表現し、弟句では、空の桐が昨日は散り、今日は地上の水辺の柳が散りゆく姿に秋を見る、その風景の中に、昨日から今日へと段階的に日常的な秋の訪れを感ずるところに、洒落風、一種の理知といえるものがある。こういう其角の換骨奪胎の具体例を見ていくと、芭蕉や鬼貫の俳諧が、「誠の俳諧」・「心の俳諧」とするならば、其角の俳諧は、より「言葉の俳諧」・「知の俳諧」の世界のものという思いを深くする。そもそも、この兄句の作者、望一は、頓知(機に敏に働く知恵)・地口(口合・語呂合わせなど洒落風に別な見立てをするなど)に長けた俳人とされているが、其角こそ、この頓知と地口とに長けた俳人であったということはできるであろう。そして、この頓知や地口の俳諧を一つの特徴とする俳諧を「貞門俳諧」とし、そのアンチ「貞門俳諧」こそが芭蕉らの「蕉風俳諧」とするならば、其角は、その「蕉風俳諧」に身を置きながら、新しい洗練された頓知や地口による「新貞門俳諧」ともいうべき世界をも視野に入れていた俳人であったという思いを深くする。そして、それだけではなく、さらに、「談林俳諧」の「ぬけ(省略)風」(ある詞もしくは心を表面に出さず余意によってそれを知らせる手法)も加わり、それが、其角俳諧、強いては、洒落俳諧の、「唐人の寝言」・「判じもの」的俳諧といわしめている、その原因の一つのように思われるのである。

其角の『句兄弟・上』三十七

(句合わせ・三十七)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十八)

三十七番

兄 僧 吟市

丸合羽はらはぬ雪や不二の山

弟 (其角)

青漆を雪の裾野や丸合羽

(兄句の句意)袖なしの丸合羽恰好の富士山、雪を払えたくても袖なしで、雪のままであることよ。

(弟句の句意)夏の青漆の裾野も、今や雪一色の裾野になって、丸合羽の恰好のようであることよ。

(判詞の要点など)古い貞門・談林の時代には、「丸合羽雪打はらふ袖もなし」といふ形によって、この中七字が、兄句ではよく働いている。そこで、この中七字の働きに注目して、弟句では、上からの意味と、下からの意味とが、手をつめたような句・形とでもいうような、また、漢詩の「続腰の格」とでもいうような句・形での詠みぶりでしょうか。

この「続腰の格」というのは、漢詩作法書の『氷川詩式』(梁橋氏著)で、杜甫の「春望」を例にして記述されているものとのことである。この『氷川詩式』には、この『兄弟句』の「序」に見られる、「点ハ転ナリ、転ハ反ナリ」の「点化句法」(「点化古人詩句法」)が記述されているとのことである(『夏見・前掲書』)。この『氷川詩式』については、次のアドレスなどで、その図書を知ることができる。

http://www.city.nishio.aichi.jp/kaforuda/40iwase/kikaku/11konna2/konna2.html

『夏見・前掲書』では、この兄弟句について、次のとおり記述している。

○兄句は全山雪でおおわれたような、丸合羽を着た白一色の富士の山。弟句は「青漆を雪の裾野」つまり夏の緑の裾野であったが、冬になると雪の裾野となった、として現在の情景の中に季節の移り変わりと心象風景の拡がりを見出すことができる。兄句は単線構造で詠まれていが、弟句は続腰の格すなわち複線構造となっていて、そこに両句の相違がある。

(参考)兄句の作者の「僧吟市」については、『俳文学大辞典』には収載されていない。次のアドレスの「松尾芭蕉の総合年譜と遺書」の延宝三年(一六七五)中にその名を見ることができる。

http://www.bashouan.com/psBashou_nenpu.htm

東下中の西山宗因を歓迎する画(大徳院の住職)邸興行百韻俳諧に一座。連衆は、宗因、画、高野幽山(松江重頼門弟)、桃青(芭蕉)、山口信章(素堂)、木也、久津見吟市、少才、小西似春、又吟。この百韻俳諧で初めて「桃青」と号す。以下に芭蕉の全付句を記す。

○写本「談林俳諧」より。

いと涼しき大徳成けり法の水 宗因

軒端を宗と因む蓮池 画

反橋のけしきに扇ひらき来て 幽山

石壇よりも夕日こぼるゝ 桃青

(中略)

座頭もまよふ恋路なるらし 宗因

そひへたりおもひ積て加茂の山 桃青

(中略)

時を得たり法印法橋其外も 信章

新筆なれどあたひいくばく 桃青

(中略)

口舌事手をさらさらとおしもんで 吟市

しら紙ひたす涙也けり 桃青

(後略)

其角の『句兄弟・上』(三十八)

(句合わせ・三十八)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・八十九)

三十八番

兄 轍士

風かほれはしりの下の石畳

弟 (其角)

冷酒やはしりの下の石だゝみ

(兄句の句意)爽やかな風よ吹け。流しの下の石畳に涼しさを運べ。かの詩(蘇東坡)にあるように。

(弟句の句意)冷や酒を飲みながら、流しの下の石畳を眺め、詩興(白楽天)に耽っている。

(判詞の要点など)兄句は、蘇東坡の「薫風自南来 殿閣生微涼」が背景にあり、弟句は「林間暖酒焼紅葉 石上題詩掃緑苔」が背景にあり、この兄弟句ではその素材や背景を異にしている。

この両句を並列して鑑賞して見ると、旧知の間柄の轍士の句に其角が挨拶をしているような趣である。轍士は蕉門の俳人ではないが、芭蕉没後の追悼の百韻などに参加しており、其角とは昵懇の俳人であったのであろう。その轍士の其角観が、「琴・三味線・小歌でも、とりしめてならはんした事はなけれども、生れついて器用な所があって」と、「琴」(漢詩)・「三味線」(和歌)と何につけても其角は造詣が深く、轍士が、蘇東坡なら、ここは、白楽天でいこうという感じである。それよりも、轍士は、其角の日常を、「酒が過ぎると気ずいにならんとして、団十郎が出る、裸でかけ廻らんした事もあり」と、その酒浸りの生活を懸念しているのだが、それに対して、「轍士さん、『風かほれ』などと風雅ぶらないで、ここは『冷や酒や』と、生のままにいきましょうや」という雰囲気である。

『田中・前掲書』には、其角の酒癖の悪い例として、『其角一周忌』(宝永五年)に掲げられた淡々(前号は謂北)の「懐旧」という文章の一節が紹介されている。

○(前略)予花の句付けんに、面前花粧(めんぜんけしょう)を抜きたる句を付くれば、例の沈酔、一声猛にして、「その句よこしまあり。邪意一曲、誰をたぶらかしをのれを立てんや。佞(ねい)のうたふ曲は聖国なし」とて、かくのごとくとがとがしくうち叫び、二十三句請け取りたまはず。

ここに出てくる「淡々」は、後に、京・大坂で一大の俳諧師となる松木淡々で、晩年の芭蕉の直弟子の一人ともされている俳人である。其角は、この淡々や支考のように若手の自信家に対しては、若き日の自分の影を見るような思いからもあろうか、「鼻持ちならぬ」という態度で接したのであろう。「面前花粧を抜きたる句」とは、花という言葉を使わずに花の句になるように作意してのもので、この淡々の賢しらぶりに、其角は激怒したのであろう。其角とすれば、「花の句は連句の最も大切にされるもので、その花の句を新人の淡々風情が、面前花粧の句とは、何たることか」という思いであろう。「例の沈酔、一声猛にして」とは、其角の風貌そのものであろう。こうして、晩年の其角の周囲からは、旧知の俳人が一人去り、二人去りして、「去る者は追わず」の其角としては、「月には雲のくるしみあるうき世のならひ」で、艱難辛苦の日々でもあったのであろう。

(参考) 兄句の作者、轍士については、『俳文学大辞典』に収載されている。

○室賀氏。? ~ 宝永四年(一七〇七)。西鶴や団水と親交あり。また、芭蕉を深く尊敬した。元禄四年、『おくの細道』の旅に倣い東北地方を歴訪。以後各地を旅し、その成果を次々に撰集として出版した。また匿名で、俳家を遊女として見立てた評判記『花見車』を刊行、その暴露的内容で話題になり、団水より反駁される(『鳴弦之書』)。この団水の『鳴弦之書』は、次のアドレスに紹介されている。

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai2002/038.html

元禄十五年(一七〇二)に刊行された『花見車』の其角に関する記事は次のとおりである。時に、其角は四十二歳で、この年に「赤穂浪士吉良邸討ち入り」があった。

○松尾屋の内にて第一の太夫なり。琴・三味線・小歌でも、とりしめてならはんした事はなけれども、生れついて器用な所があって、小袖のもよう・髪つきまでもつくり出だせるほどの事にいやなはなし。国々にていも、こひわたるはこの君なり。花に嵐、月には雲のくるしみあるうき世のならひ、酒が過ぎると気ずいにならんとして、団十郎が出る、裸でかけ廻らんした事もあり、それゆへ、なじみのよい客もみなのがれたり。されど今はまた、すさまじい大々臣がかからんして、さびしからず。

☆「松尾屋」は芭蕉門。「太夫」は「上の点師」(最高位の俳諧師)。「琴」は漢文、「三味線」は和歌、「小歌」は仏学、禅のこと。「とりしめて」は「とりたてて」の意。「小袖」・「髪つき」は遊女の風俗のことで、ここは其角の句の華麗さの喩えか。「酒が過ぎると気ずいにならん」は酒が過ぎると羽目を外すの意。「団十郎が出る」は暴れまわるの意。「なじみのよい客」はパトロンや門弟のこと。「すさまじい大々臣」は大名クラスのパトロンのこと。伊予藩松山藩主松平定直(俳号・三嘯)を指しているか。

其角の『句兄弟・上』(三十九・了)

(句合わせ・三十九)

『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・九十)

三十九番

兄 晋子(其角)

声かれて猿の歯白し岑の月

弟 芭蕉

塩鯛の歯茎も寒し魚の店

(兄句の句意)声も枯れ果て、歯を白々と見せている猿。峰には皓々と月が輝いている。

(弟句の句意)塩鯛の歯茎も寒々として、何とも寒々とした魚屋の店頭であることよ。

(判詞の要点など)兄句は、「冬の月」というべきところを、「山猿叫ンデ山月落」として、巴峡の猿に寄せ、「岑の月」としたのである。「衣ヲ沾(ウル)ホス声」と作りし詩の余情とも言うべきであろうか。此の句感心のよしにて、師の弟句では、塩鯛の歯のむき出したるところを、巴峡の猿に劣らず、冷(すさま)じさがあると感じられたのでしょう。「衰零」の形にたとえて、「老いの果て」・「年の暮れ」とも置かられるべきを五文字を「魚の店」と置かれたのは、その他は推して知るべしでしょう。此の弟句は、兄句の猿の歯としたことに合わせられて作られたものではありません。只、傍らの人が、海士の歯の白いのはどうかとか、猫の歯の冷じいのはどうかとか、そんな、似ているようで似ていないところの単なる思いつきのものでは、発句にはなり得ない、そんな作意をもかすかに感じますので、私の句を兄句として先にし、師の句を弟句として後にし、その換骨奪胎の技法を具体例で示し、分かっていただこうとしたまでであります。師のお考えもそのように承っておりますので、ここでは、これまでのような自評を用いないで、換骨奪胎の反転の法(点化句法)をそのままに述べる次第です。この後、反転して、「猫の歯白し」「蜑の歯いやし」などとされても、発句の一体をよく心得ているであろう人には、等類の難は決してあってはならないのです。一句の骨を心得て、あいまいな句風を拒否し、意味・風雅ともに皆これ自己を磨きあげて、発句一つの主になろうと心掛ける人は、尤も、この兄弟句の区別を知るべきでしょう。

其角の『句兄弟』は、この三十九番の句合わせをもって終わる。ここでは、これまでの句合わせと異なり、自分(其角)の句を、兄句として先にし、師の芭蕉の句を弟句として後に持ってきている。ここのところは、判詞(自注)に、「此句感心のよしにて、塩鯛の歯のむき出たるも、冷じくやおもひよせられけん」とあり、其角は、師の芭蕉が、自句の「声かれて猿の歯白し岑の月」の句を認められて、師は、師の換骨奪胎の手法により、「塩鯛の歯茎も寒し魚の店」の句を得たのであろうとされているのである。これは、意専(猿雖)宛て芭蕉書簡(元禄五年十二月三日付け)に、芭蕉自身がこの両句を載せていることからしての、其角の理解なのであろう。

○意専(猿雖)宛て芭蕉書簡(元禄五年十二月三日付け)

(前略)

声かれて猿の歯白し峰の月 キ角

只今愚庵に承り候

鶏や榾焚く夜の火のあかり 珍碩

塩鯛の歯ぐきも寒し魚の棚(店) 愚句

取紛候間早筆。卓袋参り候はゞ御かたり可被下候。さても人にまぎらされ、こゝろ隙無御座候。以上

極月三日 ばせを

意専 様

さらに、『三冊子』「あかさうし」(土芳著)には次のように記されている。

○ 塩鯛の歯ぐきも寒し魚の棚

此句、師のいわく「心遣はずと句になるもの、自賛にたらず」と也。「鎌倉を生(いき)て出(いで)けん初鰹」といふこそ、心のほね折、人の知らぬ所也。又いはく「猿のは(歯)白し峯の月」といふは其角也。塩鯛の歯ぐきは我(わが)老吟也。下を「魚の棚」とたゞ言(いひ)たるも自句也といへり。

もとより、芭蕉の「塩鯛の歯茎も寒し魚の店」の句は、其角の「声かれて猿の歯白し岑の月」の句を、あたかも、この其角の『句兄弟』所収の他の句合わせにあるように、いわゆる、「反転の法」により換骨奪胎して作句したものではないが、芭蕉の意識のどこかには、この其角の句があったことは確かなところであろう。そして、上記の当時の書簡や『三冊子』の記述のニュアンスは、かっての、『虚栗』所収の其角の「草の戸に我は蓼(たで)食ふ蛍哉」に和して、これに巧みに唱和しながら、暗に其角に諭したかたちで詠んだ次の句より以上には、意識はしていないであろう。

和角蓼蛍句

○ あさがほに我は食(めし)くふおとこ哉

この芭蕉の句の意は、「其角よ、あなたは、『草の戸』の世外の徒としての俳諧師として生きながら、また、『蓼食う虫(も好きずき)』の諺のように、世人が振り向かないような俳諧に身を挺しながら、夜になると、その『蓼』を求めて飛び交い且つ食らう『蛍』のように『酒色』に耽っているということだが、自分(芭蕉)は、朝は早く起き、そして、朝顔を眺めながら、もくもくと飯を食っている、ただの男に過ぎない。其角よ、ここは、少しは自省して、不惑の自分とまではいかないが、『草の戸』で、その『蓼食う虫』の真骨頂の佳き俳諧を見せて欲しいものだ」ということにでもなるであろう。そもそも、其角の「草の戸に我は蓼食う蛍哉」の句は、男に捨てられて傷心のままに貴船神社に参詣した和泉式部が、御手洗川(貴船川)に蛍の飛び交うさまを見て詠んだ古歌「物思へば沢の蛍もわが身よりあくがれ出づる魂(たま)とぞ見る」(『後拾遺集』)に基づく謡曲『鉄輪(かなわ)』の一節「我は貴船の河瀬の蛍」を背景にしてのものともいう(『堀切・前掲書』)。とすれば、其角の句は、これらの「古歌」・「謡曲」のみならず、「草の戸」・「蓼食う虫」の比喩と、それこそ、支考のいう、「何やらかやらあつめ」た作意の「人をおどろかす発句」(『十論為弁抄』)ということになろう。そして、『句兄弟』の句合わせの最後を飾る自句の「声かれて猿の歯白し岑の月」も謝観の「巴峡秋深し、五夜の哀猿月に叫ぶ」(『和漢朗詠集』「清賦」)などを背景として、「其角が猿の歯は、例の詩をたずね歌をさがして、枯てといふ字に断腸の情をつくし、峯の月に寂寞の姿を写し、何やらかやらあつめぬれば、人をおどろかす発句となれり」(『十論為弁抄』)の、いわゆる「手づま」(手先の技・手品・幻術)の一句なのである。それに対して、この弟句の芭蕉の「塩鯛の歯茎も寒し魚の店」は、「心遣はずと句になるもの、自賛にたらず」(何の作意もせずに心に浮かんだものを句にしただけで、自賛するほどのものではない)と、いわゆる「手づま」否定の一句なのである。また、其角は「猿の歯白し峯の月」など「人をおどろかす発句」であるけれども、自分(芭蕉)は、普通に見掛ける「塩鯛の歯ぐき」で、それも、ただ店先の「魚の棚とたゞ言(いひ)たるも自句也」と、いわゆる「奇計・奇抜・洒落」風の句の否定の一句なのである。すなわち、「軽み」(日常のものを素材とし、しかも不作為で句にする)志向の芭蕉の、「洒落」(非日常的なものを素材とし、しかも作意で句にする)志向の其角への警鐘の一句なのでもある。そのことを其角は十分に承知しながら、この芭蕉の句の下五の「魚の店」は、その判詞(自注)で、「活語の妙」といい、「幽深玄遠に達する」と絶賛をしているのである。そして、其角が、この『句兄弟』の三十九の句合わせをとおして展開している、「反転の法」(点化句法)という換骨奪胎の手法は、この芭蕉のような、「活語の妙」・「幽深玄遠に達する」まで「錬磨」して、「発句一つのぬし」(一句あるいは一語の表現に、いかに独自の風を打ち出し、句主になる)という、その「句の主」になる、その「独自の作風」を目指すことなのだということを、其角は喝破して、其角は、そのことを繰り返し、この『句兄弟』の句合わせの「判詞」(自注)で述べているということであろう。

長い道程であったが、其角の、この『句兄弟』(上)の、これらの句合わせは、その『句兄弟』(上・中・下)の、いわば、序章にあたるものであろう。そして、その序章の結びとして、其角の句(兄句=先句)と師の芭蕉の句(弟句=後句)を並列して、「師の芭蕉のような、『活語の妙』・『幽深玄遠に達する』まで『錬磨』して、『発句一つのぬし』(一句あるいは一語の表現に、いかに独自の風を打ち出し、句主になる)という、その『句の主』になる、その『独自の作風』を目指すことなのだ」ということを、その結語としたかったのであろう。ここのところを、其角の原文で示すと、次のとおりとなる。

○発句の一躰備へたらん人には、等類の難ゆめゆめあるべからず。一句の骨を得て甘き味を好まず、意味風雅ともに皆おのれが錬磨なれば、発句一つの主にならん人は、尤も、兄弟のわかちを知るべし。

この『句兄弟』(上)を序章として、『句兄弟』(中)に、芭蕉の「東順伝」と『雑談集』よりの歌仙などを掲載する。その後、『句兄弟』(下)として、「随縁紀行」という形で、この『句兄弟』が成った元禄七年(一六九四)の三回目の上方紀行(同行者は岩翁・亀翁・横几・尺草・松翁の五人)時の発句などを掲載する。この「随縁紀行」の最後には、「十月十一日、芭蕉翁、難波に逗留のよし聞えければ、人々にもれて彼(かの)旅宅に尋(たづね)まい(ゐ)るゆへ(ゑ)、吟行半(なか)バに止む」との、芭蕉が没する前日の記事を掲載して終わっている。そして、これらの後で、其角は、「句兄弟追考六格」(「氷川詩式」巻三「句法」の「建句・新句・偉句・麗句・豪句」の分類)として、新しい発句の分類を提示しているのである。その「豪句」の筆頭の句に、次の芭蕉の句を掲げる。

○ 六月や峯に雲置(おく)あらし山 芭蕉

この芭蕉の句は、芭蕉が没する年であり、そして、この『句兄弟』が成った、元禄七年の六月(改作の最終案は十月九日)の作で、『三冊子』(「あかさうし」)に、「この句、落柿舎の句也。『嵐置嵐山』といふ句作、骨折たる処といへり」とある。すなわち、其角は、この句に、芭蕉の、『錬磨』の、『発句一つのぬし』を見てとったのであろう。この『句兄弟』(上・中・下)は、亡き父への追善の書であったとともに、亡き師の芭蕉に捧げるものであったのであろう。ここに、其角の、芭蕉とともにあった二十年間(延宝二年~元禄七年)の総決算ともいうべき、その偉業の全てを見て取れるような思いを深くする。

其角の『句兄弟・上』

芭蕉が没した元禄七年(一六九四)に成った、其角の『句兄弟』(上・中・下)の、其角の序(句兄弟序)の全文は次のとおりである。

(参考文献)

一 『句兄弟・上』夏見知章・大谷恵子・山尾規子・関野あや子編著

二 「句兄弟」(『蕉門俳諧集二』・古典俳文学大系七)今栄蔵校注

(句兄弟序)

○点ハ転ナリ、転ハ反なりと註せしによりて案ズルに、句ごとの類作、新古混雑して、ひとりことごとくには、諳(ソラン)じがたし。然るを一句のはしりにて聞(きき)なし、作者深厚の吟慮を放狂して、一転の付墨をあやまる事、自陀(他)の悔(くやみ)且暮にあり。さればむかし今の高芳の秀逸なる句品、三十九人を手あひにして、お(を)かしくつくりやはらげ、おほやけの歌のさま、才ある詩の式にまかせて、私に反転の一躰をたてゝ、物めかしく註解を加へ侍る也。此(この)後俳諧の転換、その流俗に随ひ侍らば、一向壁に馬なる句躰なりとも、聊(いささか)の逃(にげ)道を工夫して等類の難をのがれぬべし。尤(もっとも)、古式のゆるしごとくに、貴人・少人・女子・辺鄙の作に於(おい)ては、切字ひとつの違(ちがひ)にして当座の逸興ならしめんは、祝蛇(原文は魚扁)が侫(ねい)なかるべし。此(この)道の譬喩方便なれば、諸作一智也、諸句兄弟也、とちなめるまゝ遠慮なく書の名とし侍る。

元禄七甲戌稔(年)寿星初五 晋 其角

(参考)一 「点ハ転ナリ、転ハ反なり」=点は点化の意で漢詩作法から来た語。点化は古人の詩句を換骨奪胎して自句を成す法で、転・反というも等しい。当時俳人にも読まれた明の梁公済著『氷川(ひょうせん)詩式』に作句法の一として「点化句法」が見えるが、其角は元禄七年刊『其便』に「点化句法」と表示する発句を出しており、漢詩法に学んだ作句法を試みていることが分かる(今・前掲書)。『俳文学大辞典』では「反転の法」の項目での説明あり。また、『去来抄』では、「打ち返し」の用例も見る。

二 おほやけの歌のさま=歌道における本歌取りのこと。『細川幽斎聞書全集』巻之一には「本歌可取様之事」として、次の六法がある。

① 常に取る本歌の詞にあらぬ物にとりなしてといへり

② 本歌の心をとりて風をかへたる

③ 本歌に贈答したる躰

④ 本歌の心になりかへりてしかも本歌をへつらはずして新しき心を読める躰

⑤ 詞一つをとりたる歌

⑥ 本歌二首を以て読める躰

三 壁に馬なる=諺「壁に馬を乗りかけたよう」。物事を出し抜けにやること、また無理無体にやることのたとえ。

四 祝蛇(原文は魚扁)=中国春秋時代、衛の人。『論語』に出てくる。後世、弁舌の巧みな者をたとえていう。

五 元禄七甲戌稔(年)寿星初五=元禄七甲戌年八月五日

其角の『句兄弟・上』(その二)

(句合せ一)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十二)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

一番

兄 貞室

これはこれはとばかり花の吉野山

弟 晋子(其角)

これはこれはとばかり散るも桜哉

(兄句の句意)これは、これは、まことに驚くばかりの花一色の吉野山であることよ。

(弟句の句意)これは、これは、まことに驚くばかりに落花の桜も美しいことであるよ。

(判詞の要点)兄句の「これはこれとばかり」をそのままに、それに唱和するようなスタイルで、「花の吉野山」を「散るも桜哉」と反転せている。それも、単に、「咲いた桜」に対して「散る桜」と反転させただけではなく、「これは、これはと驚くばかりに激しく散る桜の美しさ」も、花(桜)の「(物の)本性」(『徒然草』第百三十七段の「花の前後」の心に通ずる)で、その心をもって反転させたところに、ここでの弟句の句作りの要諦がある。

(参考)安原貞室(やすはらていしつ:1610年(慶長15年) - 1673年3月25日(延宝元年2月7日))は、江戸時代前期の俳人で、貞門七俳人の一人。名は正明(まさあきら)、通称は鎰屋(かぎや)彦左衛門、別号は腐俳子(ふはいし)・一嚢軒(いちのうけん)。京都の紙商。1625年(寛永2年)、松永貞徳に師事して俳諧を学び、42歳で点業を許された。貞門派では松江重頼と双璧をなす。貞室の「俳諧之註」を重頼が非難したが、重頼の「毛吹草」を貞室が「氷室守」で論破している。自分だけが貞門の正統派でその後継者であると主張するなど、同門、他門としばしば衝突した。作風は、貞門派の域を出たものもあり、蕉門から高い評価を受けている。句集は「玉海集」など。

其角の『句兄弟・上』(その三)

(句合せ三)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十四)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

三番

兄 素堂

又これより青葉一見となりにけり

弟 (其角)

亦是より木屋一見のつゝし(じ)哉

(兄句の句意)花が落花して、また、これからは「青葉一見」の季節になったことよ。

(弟句の句意)「植木屋一見」の花の季節から、また、これからは「つつじ」の季節になったことよ。

(判詞の要点)兄句・弟句とも春の名残を惜しむことにおいては同じであるが、兄句の「青葉」を「木屋」に、「となりにけり」を「つゝし(じ)かな」と変転させることによって、句の表面の字面も句意も随分と様変わりしている。特に、この「下五の云かへにて」で、両句は「強弱の躰をわかつもの」となっている。両句の背景には、賈島「暁賦」詩中の「遊子行残月」(『和漢朗詠集』所収)がある。

(参考)山口素堂(やまぐち そどう、寛永19年(1642年) - 享保元年8月15日(1716年9月30日))は、江戸時代前期の俳人・治水家。本名は信章。通称勘兵衛。[経歴] 生れは甲斐国で、家業は甲府魚町の酒造家。20歳頃で家業の酒造業を弟に譲り、江戸に出て漢学を林鵞峰に学んだ。俳諧は1668年(寛文8年)に刊行された「伊勢踊」に句が入集しているのが初見。1674年(延宝2年)京都で北村季吟と会吟し、翌1675年(延宝3年)江戸で初めて松尾芭蕉と一座し以後互いに親しく交流した。晩年には「とくとくの句合」を撰している。また、治水にも優れ、1696年(元禄9年)には甲府代官櫻井政能に濁川の治水について依頼され、山口堤と呼ばれる堤防を築いている。

其角の『句兄弟・上』(その三)

(句合せ二)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十三)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

二番

兄 拾穂軒

地主からは木の間の花の都かな

弟 (其角)

京中へ地主のさくら飛(ぶ)胡蝶

(兄句の句意)京の清水の地主神社の木の間から華やかな花の京が見える。

(弟句の句意)京中へ清水の地主神社の桜の花びらがあたかも胡蝶のように飛んで行く。

(判詞の要点)兄句の「木の間」という語で「たてふさがりて」の趣なので、弟句では、「飛花の蝶に似たる」の発想で、反転させたのである。この種のものは作例を多く見るが、特に、「京中へ」としたところに工夫がある。「飛花の蝶に似たる」は、王雅の「晴景」(『三体詩』巻一所収)による。

(参考)北村 季吟(きたむら きぎん、1625年1月19日(寛永元年12月11日) - 1705年8月4日(宝永2年6月15日))は、江戸時代前期の歌人、俳人、和学者。名は静厚、通称は久助、別号は慮庵・呂庵・七松子・拾穂軒・湖月亭。(経歴) 出身は近江国野洲郡北村。祖父の宗竜、父の宗円を継いで医学を修めた。はじめ俳人安原貞室に、ついで松永貞徳について俳諧を学び、「山之井」の刊行で貞門派俳諧の新鋭といわれた。飛鳥井雅章・清水谷実業(しみずだにさねなり)に和歌、歌学を学んだことで、「土佐日記抄」、「伊勢物語拾穂抄」、「源氏物語湖月抄」などの注釈書をあらわし、1689年(元禄2年)には歌学方として幕府に仕えた。以後、北村家が幕府歌学方を世襲した。俳諧は貞門派の域を出なかったが、「新続犬筑波集」、「続連珠」、「季吟十会集」の撰集、式目書「埋木(うもれぎ)」、句集「いなご」は特筆される。山岡元隣、松尾芭蕉、山口素堂など優れた門人を輩出している。

其角の『句兄弟・上』(その四)

(句合せ四)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十五)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

四番

兄 粛山

祐成が袖引(き)のばせむら千鳥

弟 (其角)

むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許

(兄句の句意)群千鳥が鳴いている。群千鳥よ、どうか、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けていこうとしているが、その袖を強く引いて引き留めて欲しい。

(弟句の句意)群千鳥が鳴いている。、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けて行った日も、虎御前とともにあって、その夜は厳しい寒さであったことだろう。

(判詞の要点)両句とも、曽我十郎祐成と祐成と契った遊女の虎御前のことについて詠んだものである。「是は各句合意の躰也。兄の句に寒しといふ字のふくみて聞え侍れば、こなたの句、弟なるべし」。判詞中の「冬の夜の川風寒みのうたにて追反せし也」は、紀貫之の「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒みちどり鳴くなり」(『拾遺集』)を踏まえている。

(参考)「粛山(しゅくざん)」については、この其角の『句兄弟』の、「上巻が三十九番の発句合(わせ)、判詞、其角。中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める。下巻は元禄七年秋から冬にかけて東海道・畿内の旅をした其角・岩翁・亀翁らの紀行句、諸家発句を健・新・清など六格に分類したものを収める」(『俳文学大辞典』)の、「中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める」の「粛山」であろう。『句兄弟(上)』の其角の判詞には、「さすか(が)に高名の士なりけれハ(ば)」とあり、この粛山とは、松平隠岐守の重臣・久松粛山のことであろう。

其角の『句兄弟・上』(その五)

(句合せ五)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十六)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

五番

兄 信徳

雨の日や門提(げ)て行(く)かきつばた

弟 (其角)

簾まけ雨に提(げ)来(る)杜若

(兄句の句意)雨が激しい。その雨の中を客人が門から色鮮やかな杜若を提げて出て行く。

(弟句の句意)簾を巻き上げよ。雨の中を客人が杜若を提げて我が家にやって来る。

(判詞の要点)両句は、表面的には「雨の日に提て行く杜若」と「雨の日に提て来る杜若」と「往と来との」の反転であるが、弟句は上五の「簾まけ」によって、雨に濡れた杜若の雫の様子や杜若の色や香なども詠み込んでいる。この「簾まけ」には、『枕草子』(第二百八十二段)の「香炉峯の雪は簾を撥げて看る」(『白氏文集』)の一節が連想されてくる。

(参考)伊藤信徳(いとう しんとく)(~元禄十一年没)京都新町通り竹屋町の商人。助左衛門。若かった時分、山口素堂とも親交があつかった。貞門俳諧から談林俳諧に進み、『江戸三吟』は、この芭蕉・素堂・信徳の三人による。梨柿園・竹犬子は別号。享年66歳。この『江戸三吟』は、京の信徳が延宝五年(一六七七)の冬から翌年の春にかけて江戸滞在中に、桃青(芭蕉)・信章(素堂)と興行した三吟百韻三巻を収める。「三人の技量が伯仲し、軽快で才気あふれる諧謔のリズムに乗って展開しており、江戸談林や京の高政一派に見られるような難解奇矯の句は少なく、当時の第一線の作品となっている」(『俳文学大辞典)。

其角の『句兄弟・上』(その六)

句合せ六)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十七)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

六番

兄 曲水

三弦やよしのの山を佐月雨

弟 (其角)

三味線や寝衣(ネマキ)にくるむ五月雨

(兄句の句意)外は五月雨、三味線の練習曲の「吉野山」を弾いて、閑を紛らしている。

(弟句の句意)外は五月雨、三味線を弾いて気を紛らわしている。いっそ、寝間着に身をくるんで寝てしまおうか。

(判詞の要点)兄句は、五月雨の軒の雫の「ぽちぽち」という音と、三味線の「ほちほち」という音とを重ね合わしててる。弟句では、「寝衣(ネマキ)」という語によって、閨怨の意を含ませ、五月雨の「ぽちぽち」と三味線の「ほちほち」との他に、閨怨の想いの「ぼちぼち」とを重ね合わしている。兄句が「倦む」句とするならば、弟句は「忍ぶ」句であり、両句が等類でないことは明瞭である。

(参考)一 菅沼曲水(曲翠)(すがぬま きょくすい)。本名菅沼外記定常。膳所藩重臣。晩年奸臣を切って自らも自害して果てる。『幻住庵の記』の幻住庵は曲水の叔父菅沼修理定知の草庵。曲水は、近江蕉門の重鎮でもあり、膳所における芭蕉の経済的支援をした。高橋喜兵衛(怒誰)は弟。

二 兄句の曲水の句については『葛の松原』(支考著)にその評が出る。

二 「謎解き・五十七」では、弟句の句意で、「寝衣(ネマキ)にくるむ」は、「三味線をくるむ」に重点において滑稽句のように解したが、ここは、判詞にある「閨怨」の意をとって、「寝間着に身をくるんで寝てしまう」の意に解することにする。

其角の『句兄弟・上』(その七)

(句合わせ七)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十八)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

七番

兄 (不詳)

禅寺の華に心や浮蔵主

弟 (其角)

客数寄や心を花にうき蔵主

(兄句の句意)禅寺にも花が咲き、禅坊主の心にも花が咲き、浮かれていることよ。

(弟句の句意)禅寺に花見客を招き、禅坊主も一緒になって心も華やぎ、浮かれていることよ。

(判詞の要点)兄句は戯れ句仕立ての句であるが、禅の心を悟る坊主が主題となっており、どこか重い、聞きながしにはできないような趣がある。それを弟句では、まさに、当座の句にふさわしく、即興的な「得興の専」の句に変転している。

(参考)一 これまでの、貞室→拾穂軒(季吟)→素堂→粛山→信徳→曲水(曲翠)と、ここに来て、作者名が空白(不詳、其角か)で、続いて、八番が露沾、九番が岩翁、十番がまた空白(不詳、其角か)となっていく。これらの順序なども何か意図があるのかも知れないが、これまでのものを振り返って見て、いわゆる、発句合わせ(句合わせ)の、兄・弟との両句の優劣を競うという趣向よりも、兄の句の主題・言葉を使って、いかに、弟の句を「誹番匠」(言葉の大工)よろしく、換骨奪胎するか、その腕の冴えを見せるという趣向が濃厚のように思われるのである。この掲出の二句でも、「華(花)・心・浮蔵主(うき蔵主)」は同じで、違うのは、上五の「禅寺」(兄)と「客数寄」(弟)との違いということになる。それだけで、この兄の句と弟の句は、まるで別世界のものとなってくる。この兄の句は、「禅寺にも花が咲き、経蔵を管理する老僧の心も華やいでいる」という対して、弟の句は、「数寄者を招き、禅寺の経蔵管理の老僧まもで、数寄者と一緒になって、この庭の花を心から愛でている」とでもなるのであろうか。兄の句は、中七の「華に心や」切り、下五の「浮(き)坊主」と、この判詞にある「古来は下へしたしむ五文字を今さら只ありに云流したれは(ば)」というのを、弟の句では、上五の「客数寄や」切りにして、「心を花にうき坊主」と「心を花にうき」と「うき坊主」と「うき」を掛詞として、「花見る庭の乱舞によせたり」という世界を現出しているということなのであろう。これらは、今にいう「添削」(主に作者以外の人が言葉を加えたり、削ったりして句を改めること)・「推敲」(作者自身による修正)の問題なのであろうか。これらに関して、芭蕉書簡の「点削」は、「評点を加え、添削するの意」で使われているとのことであるが(『俳文学大辞典』)、この其角の『句兄弟』のこれらのものは、この「点削」の要領に近いものを感ずるが、その「点削」そのものではなく、いわば、その兄の句の「主題・言葉」を使用して、また、別の句を作句するという、いわゆる、「反転の法」(ある句の語句の一部や発想を転じて、新たな趣意の句を詠ずる句法、もと漢詩の手法から想を得て、其角が『句兄弟』で等類を免れるために実践した法)の具体例というようなことなのであろうか(「反転の法」の説明は『俳文学大辞典』による)。この「反転の法」というのは、例えば、掲出の二句についていえば、兄の句を「反転の法」により、新しい別の弟の句を作句するということで、この兄の句と弟の句とは、「兄弟句」の関係にあるという理解でよいのかも知れない。なお、「等類」というのは、「先行の作品に作為や表現が類似していること」をいう。そして、「連歌では、心敬などは別にして、むしろこれに寛容な傾向が強いが、新しみを重んじる俳諧では、『毛吹草』以下とりわけ批判の対象となり、『去来抄』などに見られるように、蕉門では特に厳密な吟味がなされた」とされ、「去来は先行の句に発想を借り、案じ変えたものを同巣(どうそう)」といい、「近現代俳句では『類句』とも呼ばれる」(『俳文学大辞典』)。この「兄弟句」と「等類(句)」との一線というのは、はなはだその区別の判断は難しいであろうが、其角は、「漢詩の点化句法(『詩人玉屑』などに所出)をもとに」にしての「反転の法」により「等類」とは似て非なるものという考え方なのであろう。そもそも、連歌・俳諧というのは、「座の文学」であり、「連想の文学」であり、一句独立した俳句(発句)として、「独創性」を重んじるか「挨拶性」を重んじるか、その兼ね合いから個々に判断されるべきものなのであろうが、こういう其角の「反転の法」のような作句法も、これらの『句兄弟』の具体例を見ていくと、確かに、誰しもが、この種の、「推敲」なり「添削」を、無意識のうちに、それも日常茶飯事にやっているということを痛感する。と同時に、「兄弟句」と「等類」(「類句」)とは違う世界のものという感も大にする。また、この「反転の法」というのは、この句合わせの一番などに見られる「云下しを反転せしものなり」、そして、それは「句を盗む癖とは等類をのか(が)るゝ違有」ということで、この一番の解説での「換骨」(古人の詩文の発想・形式などを踏襲しながら、独自の作品を作り上げること。他人の作品の焼き直しの意にも用いる)と同趣旨のものと解したい。そして、それは、其角の代表的な撰集『いつを昔』の前題名として予定されていた「誹番匠」(言葉の大工)という用語に繋がり、そして、それは横文字でいうと、「レトリック」(①修辞学。美辞学。②文章表現の技法・技巧。修辞。)という用語が、そのニュアンスに近いものであろう。その意味では、其角というのは、「レトリック」と「テクニシャン」(技巧家)の合成語ともいうべき「レトリシャン」(修辞家)の最たる者という思いがする。いや、もっと「マジック」の「マジシャン」ということで、「言葉の魔術師」とでもいうべきネームを呈したいような思いを深くするのである(謎解き・五十八)。

二 兄句の作者が空白で、其角の句と解して、句意・参考一を記したが、判詞に「毛吹時代の老僧」とあり、「貞門時代の老僧」の作なのかも知れない。(句合せ十)の兄句作者も空欄なのであるが、これも、判詞の「棹頭(チョウズ)の秀作」から、「長頭丸(松永貞徳)の秀作」と解せなくもない(其角が貞徳派の作者名も伏したとも取れなくもない)。

其角の『句兄弟・上』(その八)

(句合せ八)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・五十九)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

八番

兄 露沾

蔭惜(し)き師走の菊の齢かな

弟 (其角)

秋にあへ師走の菊も麦畑

(兄句の句意)その姿かたちも捨てがたい師走の頃の盛りを過ぎた菊は、丁度、老齢の自分の姿を見るようだ。

(弟句の句意)師走の頃の盛りを過ぎた菊も、次の麦秋の頃を経て、はまた再び秋を向かえ、その美しい姿を見せることでしょう。

(判詞の要点)兄句の中七は最高の評点を付けるべきでしょう。そして、霜雪にうたれて枯れ果てた菊を愛しみながら、その菊に自分自身を重ね合わせているのである。弟句は、菊が萌え出る夏の麦秋を経て、秋には再び美しい花を咲かすでしょうと、次の盛りを期待する句へと、反転させているのである。

(参考)一 内藤露沾(ないとう ろせん)(~享保18年(1738)9月14日、享年79歳)

磐城の平藩7万石城主内藤右京大夫義泰(風虎)の次男義英、その後政栄。28歳の時お家騒動で家老の讒言によっておとしめられ、麻布六本木の別邸で風流によって自らを慰めながら、部屋住みのままに生涯を終えた。宗因門下のなかなかの才能で一流を起こした。芭蕉が『笈の小文』の旅に出るにあたって、「時は冬吉野をこめん旅のつと」と餞した。この句も、餞別吟としてなかなかの出来栄えである。号は傍池堂・遊園堂。西山宗因門弟。後に江戸俳壇を仕切った沾徳は露沾の弟子。蕉門中最も身分の高い人であった。

二 「謎解き・五十九」では、作者、露沾を見落としてしまった。また、弟句の「秋にあへ」は、「秋に敢へ」(耐え)との句意にしたが、ここでは「秋に会へ」(向かえ)との句意にした。

三 さて、「言葉の魔術師・其角」の「反転の法」による「兄弟句」の二句である。この中七の「師走の菊」が、其角の判詞の「中七字珍重(もてはや)すへ(べ)し」ということで、この中七字は、「師走の菊の」(兄)の「の」と「師走の菊も」(弟)の「も」との一字違いだけである。この中七を活かして、いわゆる「反転の法」によって、それぞれ別世界を創出するというのが、「誹番匠」の其角師匠の腕の冴えの見せ場なのである。

まず、兄の句を見ていくと、「蔭惜(し)き師走の菊の齢かな」と、いわゆる「一物仕立」の「発句はただ金を打ちのべたる様に作すべし」(『旅寝論』)なのに対して、弟の句は、「秋にあへ師走の菊も麦畑」と「師走の菊」と「麦畑」の、いわゆる「取合せ」の「発句は畢竟取合せ物とおもひ侍るべし。二ツ取合せて、よくとりはやすを上手と云(いう)」と、そのスタイルを変えて、いわゆる「反転の法」によって、換骨奪胎を試みているのである。そして、其角は、この換骨奪胎を「句を盗む癖とは等類をのか(が)るゝ違有」と「句を盗むところの等類」を「逃るる」もので、これは「等類」ではなく、いわば「兄弟句」であるとするのである。弟の句の「秋にあへ」は「秋に会え」(秋を向かえ)と解して、判詞で言う「霜雪の潤むにおくるゝ対をいはゝ(ば)わつ(づ)かに萌出し麦の秋後の菊をよそになしけん姿」の句に変転した、「誹番匠」の其角師匠の腕の冴えは、只々脱帽せざるを得ないという思いを深くするのである(謎解き・五十九)。

其角の『句兄弟・上』(その九)

(句合せ九)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・六十)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

九番

兄 岩翁

達磨忌や朝日に僧の影法師

弟 (其角)

達磨忌や自剃にさくる水鏡

(兄句の句意)達磨忌の朝、朝日の中で忙しそうに動き廻る僧の影すら、慌ただしい。

(弟句の句意)達磨忌の朝、身を清めるために頭を自剃りしていると、水鏡に写る自分の

影すらじっとしている。

(判詞の要点)俳句ヲ論ズルコトハ禅ヲ論ズルガ如シ。この二句では、兄句の「日の影」と弟句の「水の影」で、特にその違いはない。ただ、空房ニ独リ孑(ケツ)の、似ているようで似ていない、その影(兄句では慌ただしく、弟句でじっとしている、その影の違い)を句にしただけである。ここでは、兄句、弟句の、優劣や等類について論ずるものではない。

(参考)一 多賀谷岩翁(たがや がんおう)(~享保7年(1722)6月8日)

江戸の人。通称は、長左衛門。亀翁はその息子で、ともに其角の門弟で芭蕉にとってはいわば孫弟子にあたる。なお、『元禄の奇才 宝井其角』(田中善信著)では、次のとおり記述されている。「『続虚栗』に岩翁(がんおう)が初めて一句入集する。彼は多賀谷長左衛門と称する幕府御用を勤める桶屋であったという。其角は元禄四年(一六九一)の大山・江ノ島・鎌倉の小旅行で岩翁親子(子は亀翁)と同行し、元禄七年の関西旅行でも岩翁親子と同行している。岩翁は『桃青門弟独吟二十歌仙』のメンバーの一人だが、一時俳諧から離れていたらしい。『続虚栗』以後は其角派の一員として活躍するが、其角のパトロンの一人であったと思われる」。

二 判詞の「空房独了(ケツ)」は「空房独孑」で、「孑」は孤立の意味(『今・前掲書』)。

三 『夏見・前掲書』では、「空房独孑」のところを、「一人で静かな部屋にいるときの、自分と自分の影のように、似ているようで似ていない、似ていないようで似ている、そして最後には、どちらが影で、どちらが本物の自分であるのかわからなくなってしまう、そういう奥行きの深い、哲学的な意味合いを持つものである。だからみれらの日の影と水の影を詠んだ二句は、題材は同じであるが、簡単に優劣や等類を論ずることはできないのである」としている。分かり難い箇所だが、上記の(判詞の要点)のように解する。

其角の『句兄弟・上』(その十)

(句合せ十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※ (謎解き・六十一)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十番

兄 (不詳)

干瓜や汐のひか(が)たの捨小舟

弟 (其角)

ほし瓜やうつふけて干す蜑小舟

(兄句の句意)汐の干潟に捨て小舟があり、その捨て小舟に「捨て小舟」の異称のある白瓜の漬け物が干してある。

(弟句の句意)蜑小舟に白瓜の漬け物俯けて干してある。汐が満ちても濡れないように。

(判詞の要点)兄の句は「干瓜」と干瓜の異称のある「捨て小舟」の句として優れた言い回しの句なので、換骨奪胎しても、等類の非難を逃れるのは至難のことだが、兄句の「汐のひがた」を「ふつふけて干す」と反転させて、兄句の「汐」を、弟句では干し瓜に使う「塩」と働きを別にしているので、等類と非難されることはないだろう。

(参考)一 兄句の作者のところは空白で、其角の作とも思われるが、『夏見・前掲書』では、判詞の「棹頭の秀作にして」の「棹頭」を「チョウズ」と読んで、松永貞徳の号の「長頭丸」の宛字に解している。(謎解き・六十一)では、其角の作と解したが、ここでは、貞徳の作と解することとする。

二 松永貞徳(まつなが ていとく)1571年(元亀2年)~ 1654年1月3日(承応2年11月15日))は、江戸時代前期の俳人・歌人・歌学者。父は松永永種。松永久秀の孫とも言われる。子は朱子学者の松永尺五。名は勝熊、別号は長頭丸・逍遊(しょうゆう)など。出身は京都。連歌師、里村紹巴(さとむらじょうは)から連歌を、九条稙通、細川幽斎に和歌・歌学を学ぶ。俳諧は連歌・和歌への入門段階にあると考え、俗語・漢語などの俳言(はいごん)を用いるべきと主張した。貞徳の俳風は言語遊戯の域を脱しないが、貞門派俳諧の祖として一大流派をなし、多くの逸材を輩出した。

其角の『句兄弟・上』(その十一)

(句合せ十一)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十二)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十一番

兄 杉風

屋形舟上野の桜散(り)にけり

弟 (其角)

屋形舟花見ぬ女中出(で)にけり

(兄句の句意)屋形舟での花見、もう上野の桜も散ってしまった。

(弟句の句意)今年の花の盛りを知らない奥女中達が、今や、屋形舟で葉桜を楽しんでいる。

(判詞の要点)

(参考)一 杉山杉風(1647~1732)江戸幕府出入りの魚問屋主人。正保4年(1647年)生れ。蕉門の代表的人物。豊かな経済力で芭蕉の生活を支えた。人格的にも温厚篤実で芭蕉が最も心を許していた人物の一人。芭蕉庵の殆どは杉風の出資か、杉風の持ち家を改築したものであった。特に奥の細道の出発に先立って芭蕉が越した杉風の別墅は、現江東区平野に跡が残っている採荼庵(さいだあん)である。早春の寒さを気遣った杉風の勧めで旅の出発が遅れたのである。一時5代将軍綱吉による生類憐の令によって鮮魚商に不況がおとずれるが、総じて温和で豊かな一生を送った。ただ、師の死後、蕉門の高弟嵐雪一派とは主導権をかけて対立的であった。享保17年(1732年)死去。享年86歳。なお、杉風の父は仙風で、享年は不詳だが芭蕉はこれに追悼句「手向けけり芋は蓮に似たるとて」を詠んでいる。

二 兄句は桜を惜しむ上野の暮春の景であるが、弟句は奥女中に限定しての句外の発想の面白さを狙っている。

其角の『句兄弟・上』(その十二)

(句合せ十二)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十三)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十二番

兄 杜国

馬ハぬれ牛は夕日の北しく(ぐ)れ

弟 (其角)

柴ハぬれて牛はさなか(が)ら時雨かな

(兄句の句意)速く走る馬は時雨に濡れ、歩みの遅い牛は時雨には遭わず、夕陽を受けている。

(弟句の句意)背の柴は時雨で濡れ、その濡れるがままに、時雨の中を牛が歩んで行く。

(判詞の要点)

(参考)一 坪井杜国(つぼい とこく)(~元禄3年(1690)2月20日)本名坪井庄兵衛。名古屋の蕉門の有力者。芭蕉が特に目を掛けた門人の一人(真偽のほどは疑わしいが師弟間に男色説がある)。杜国は名古屋御薗町の町代、富裕な米穀商であったが、倉に実物がないのにいかにも有るように見せかけて米を売買する空米売買の詐欺罪(延べ取引きといった)に問われ、貞亨2年8月19日領国追放の身となって畠村(現福江町)に流刑となり、以後晩年まで三河の国保美(<ほび>渥美半島南端の渥美町)に隠棲した。もっとも監視もない流刑の身のこと、南彦左衛門、俳号野人または野仁と称して芭蕉とともに『笈の小文』の旅を続けたりもしていた。一説によると、杜国は死罪になったが、この前に「蓬莱や御国のかざり桧木山」という尾張藩を讃仰する句を作ったことを、第二代尾張藩主徳川光友が記憶していて、罪一等減じて領国追放になったという。元禄3年2月20日、34歳の若さで死去。愛知県渥美郡渥美町福江の隣江山潮音寺(住職宮本利寛師)に墓があるという。

二 両句、各々自立した句として趣を異なにしている。

其角の『句兄弟・上』(十三)

(句合せ十三)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十四)http://yahantei.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

十三番

兄 神叔

うつ(づ)火に土器(かはらけ)ふせし匂かな

弟 (其角)

埋火やかはらけかけていぢりやき

(兄句の句意)埋火に土器を伏せて、その匂いがたちこめている。

(弟句の句意)埋火に土器をかけて、気ぜわしくひっくり返しなどして、独り酒の肴を焼いている。

(判詞の要点)

(参考)一 「神叔」についての活字情報はほとんど目にすることができないが、『田中・前掲書』では、「俳系略図」で「神叔(嵐雪系) 江戸住」とあり、「『萩の露』によれば、(略)集まったのは、仙化・嵐雪・神叔(しんしゅく)・(略)」と、神叔(しんしゅく)の読みらしい。また、同著では、『炭俵』の入集者の一人として、「神叔は其角・嵐雪二派に属していたと考える」、「『末若葉』下巻の発句の部に、嵐雪をはじめ、嵐雪の門人で其角とも親交があった神叔・氷花・序令などの句が見えないのは、本書が其角一門の撰集として編まれたからであろう」との記述が見られる。ネット関連では、次のアドレスの、俳書『東遠農久(とおのく)』(百里編)で「神叔 跋」とのものを目にすることができる。

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai2002/042.html

ちなみに、このネット関連は、「東京大学総合図書館の俳書」の「大野洒竹文庫」関連のもので、下記のアドレスで、其角編『いつを昔』の図録を見ることができる。(其角編。刊本、半紙本1冊。去来序。湖春跋。後補題簽、中央双辺「いつを昔 誹番匠/其角」)。

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai2002/031.html

二 「いぢり焼き」は餅などを気ぜわしくひっくり返しながら焼くこと。この俗語的な措辞により、兄句の静かな炉辺の景を独居の侘びしい景に換骨している。

其角の『句兄弟・上』(十四)

句合せ十四)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十五)

十四番

兄 古梵

この村のあはう隙(ひま)なき鳴子哉

弟 (其角)

あはうとは鹿もみるらんなるこ曳(ひき)

(兄句の句意)この村の一途な鳴子引きは、手を抜くこともなく、鳥追いの鳴子を間断なく鳴らしている。

(弟句の句意)一途に鳴子を鳴らしている一途な鳴子引きを、鹿が不思議そうに見ている。

(判詞の要点)兄句は「作者が鳴子引きを思いやって」もの。弟句は「鹿が鳴子引きを思いやってのむもの」。

(参考一)古梵(こぼん)については、下記のアドレスに、次のとおり紹介されている。

http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/whoswho/kobon.htm

(古梵・生没年不詳)

尾張の僧。『あら野』などに入句。

(古梵の代表作)

たれ人の手がらもからじ花の春 (『あら野』)

笠を着てみなみな蓮に暮にけり (『あら野』)

二 「謎解き(六十五)」では、この「あはう」を、「あわう」(粟生)と解したが、ここは文字とおり、(亜房=阿房)で、「愚か者」。転じて、一途な「鳴子引き」に解することとする。

其角の『句兄弟・上』(十五)

句合せ十五)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十六)

十五番

兄 許六

人先に医師の袷や衣更

弟 (其角)

法躰も島の下着や衣更

(兄句の句意)人に先立って医者の袷姿で衣更えが来たのを知る。

(弟句の句意)坊さんは上辺はともかく下着を縞の目立つもので衣更えをしている。

(判詞の要点)兄句・弟句とも衣更えの心は同じなのであるが、その興趣を異にしている。

(参考)一 森川許六(もりかわ きょりく)(明暦2年(1656)8月14日~正徳5年(1715)8月26日)本名森川百仲。別号五老井・菊阿佛など。 「許六」は芭蕉が命名。一説には、許六は槍術・剣術・馬術・書道・絵画・俳諧の6芸に通じていたとして、芭蕉は「六」の字を与えたのだという。彦根藩重臣。桃隣の紹介で元禄5年8月9日に芭蕉の門を叩いて入門。画事に通じ、『柴門の辞』にあるとおり、絵画に関しては芭蕉も許六を師と仰いだ。 芭蕉最晩年の弟子でありながら、その持てる才能によって後世「蕉門十哲」の筆頭に数えられるほど芭蕉の文学を理解していた。師弟関係というよりよき芸術的理解者として相互に尊敬し合っていたのである。『韻塞<いんふさぎ>』・『篇突<へんつき>』・『風俗文選』、『俳諧問答』などの編著がある。

二 掲出の許六の句、「人先に医師の袷や衣更」は、『芭蕉の門人』(堀切実著)によると、次のとおりの背景がある。

※翌(元禄)六年三月末、許六亭を訪れた芭蕉は、明日はちょうど四月一日の衣更えの日に当たるので、衣更えの句を詠んでみるように勧めた。許六は緊張して、三、四句を吟じてみたが、容易に師の意に叶わない。しかし、芭蕉の「仕損ずまいという気持ばかりでは、到底よい句は生まれるものではない。゛名人はあやふき所に遊ぶ ゛ものだ」という教えに、大いに悟るところがあって、直ちに、

人先(ひとさき)に医師の袷や衣更え

と吟じ、師(芭蕉)の称賛を受けたのであった。衣更えの日、世間の人より一足先に、いちはやく綿入れを捨て袷を身に着けて、軽やかな足取りで歩いてゆく医者の姿が、軽妙にとらえられた句であった。

三 (謎解き・六十六)では、弟句の「島」を文字とおり「島」と解したが、ここでは、「縞」と解することとする。

其角の『句兄弟・上』(十六)

(句合せ十六)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十七)

十六番

兄 去来

浅茅生やまくり手下すむしの声

弟 (其角)

まくり手に松虫さか(が)す浅茅哉

(兄句の句意)浅茅が原をまくり手をして虫が鳴く草むらに手を入れようとしている。

(弟句の句意)まくり手をして浅茅が原で松虫を探そうとしてる。

(判詞の要点)兄句は遠景を、弟句は近景を狙ってのもので、それぞれの意を異にしている。

(参考)一 向井去来(むかい きょらい)(慶安4年(1651)~宝永元年(1704.9.10)

肥前長崎に儒医向井玄升の次男として誕生。生年の月日は不祥。本名向井平次郎。父は当代切っての医学者で、後に京に上って宮中儒医として名声を博す。去来も、父の後を継いで医者を志す。 兄元端も宮中の儒医を勤める。去来と芭蕉の出会いは、貞亨元年、上方旅行の途中に仲立ちする人があって去来と其角がまず出会い、その其角の紹介で始まったとされている。篤実とか温厚とか、去来にまつわる評価は高いが、「西国三十三ヶ国の俳諧奉行」とあだ名されたように京都のみならず西日本の蕉門を束ねた実績は、単に温厚篤実だけではない卓抜たる人心収攬の技量も併せ持ったと考えるべきであろう。後世に知的な人という印象を残す。嵯峨野に落柿舎を持ち、芭蕉はここで『嵯峨日記』を執筆。『去来抄』は芭蕉研究の最高の書。

二 『俳諧問答』「同門評判」の中で、許六は去来の俳風について「花実をいはゞ、花は三つにして実は七つ也」とか「不易の句は多けれども、流行の句は少なし。たとへば衣冠束帯の正しき人、遊女町に立てるがごとし」と評している。支考も同様に「誠にこの人よ、風雅は武門より出づれば、かたき所にやはらみありて」(「落柿舎先生挽歌」)と述べており、芭蕉はそうした作風の傾向を抑えて、去来に対し常に「句に念を入るべからず」(『旅寝論』)と諭していたという。確かに「花」よりも「実」を重んずる去来の俳風は、とかく観念的になりがちな面があったのである。この「「花は三つ実は七つ」という観点から、掲出の『兄弟句』の十九番の去来の句、「浅茅生やまくり手下すむしの声」、そのの「まくり手下す」とは、いかにも「実は七つ」の武門出の去来らしい思いがする。これに対して、其角は、「まくり手に松虫さか(が)す浅茅哉」と、こちらは、「花は七つ実は三つ」という趣である。其角の判詞には、「野辺までも尋て聞し虫のねのあさち(浅茅)か(が)庭にうらめしきかな」(寂蓮)が、これらの句の背景にあるという。まさに、其角は定家卿の風姿である。

其角の『句兄弟・上』(十七)

句合せ十七)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十八)

十七番

兄 介我

海棠の花ハ満(ち)たり夜の月

弟 (其角)

海棠の花のうつゝやおぼろ月

(弟句の句意)満月の夜の海棠の花は何と満ち足りた美しさを見せていることか。

(兄句の句意)朧月の下で海棠の花が夢うつつの状態であることよ。

(判詞の要点)兄句の「満ちたり夜」を「うつつや朧」とひとひねりしたところに趣向がある。

(参考)一 佐保介我/普舩(さほ かいが/ふせん)(~享保3年(1718)6月18日、享年67歳)大和の人だが江戸に在住。通称は孫四郎。天和期に蕉門に入ったらしい。『猿蓑』・『いつを昔』などに入句。

(介我の代表作)

海棠のはなは滿たり夜の月 (『猿蓑』)

金柑はまだ盛なり桃の花 (『續猿蓑』)

二 さて、『兄弟句』の十七番の、介我の句(兄)は、『猿蓑』入集の句で、これを以てするに、其角は、「海棠の花のうつゝやおぼろ月」と、この「うつゝや」が何とも其角らしい。その判詞には、「(介我の句が)一句のこはごはしき所あれば自句にとがめて優艶に句のふり分(わけ)たり。趣向もふりも一つなれども、みちたり夜のと云(いえ)る所を、うつゝや朧と返して吟ずる時は、霞や煙、花や雲と立のびたる境に分別すべし」とある。

其角の『句兄弟・上』(十八)

(句合せ十八)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・六十九)

十八番

兄 立圃

花ひとつたもとにすか(が)る童かな

弟 (其角)

花ひとつ袂に御乳の手出し哉

(兄句の句意)花一輪、その花一輪のごとき童が袂にすがっている。

(弟句の句意)花一輪、それを見ている乳母が袂に抱かれて寝ている童にそっと手をやる。

(判詞の要点)兄の句は「ひとつ(一つ)だも」と「たもと」の言い掛けの妙を狙っているが(大切な童への愛情を暗に暗示している)、弟句ではその童から「お乳」(乳母)への「至愛」というものに転回している。

(参考)一 其角の判詞(自注)には、「たもとゝいふ詞のやすらかなる所」に着眼して、「花ひとつたもと(袂)に」をそれをそのままにして、句またがりの「すか(が)る童かな」を「御乳の手出し哉」で、かくも一変させる、まさに、「誹番匠」其角の「反転の法」である。この「反転の法」は、後に、しばしば蕪村門で試みられたところのものであるという(『俳文学大辞典』)。

二 (謎解き・六十九)では、兄句の作者を其角としたが、ここは、立圃の句。野々口立圃。1595~1669。江戸前期の俳人、画家。京都の人。本名野々口親重。雛屋と称し、家業は雛人形細工。連歌を猪苗代兼与に、俳諧を貞徳に師事。『犬子集』編集に携わるが、その後貞徳から離反、一流を開く。『俳諧発句帳』『はなひ草』ほか多数著作あり。

其角の『句兄弟・上』(十九)

(句合せ十九)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十)

十九番

兄 亀翁

寝た人を跡から起(おこ)す て衾かな

弟 (其角)

酒くさき蒲団剥(ぎ)けり霜の声

(兄句の句意)眠った人を後になった人が眠らないでで起こす冬の寝室のことであるよ。(弟句の句意)酒に酔いつぶれて眠ってしまったところ、蒲団を剥がれて起こされる夜の、その声は、どうにも外の寒い霜の声でもあることよ。

(判詞の要点)兄句は、眠ってしまった人を起こす句で、弟句は、その起こされる側の人の句で、両句は趣を異にしている。

(参考)一 多賀谷亀翁(たがや きおう)(生年不詳) 江戸の人。多賀谷岩翁の息子。通称万右衛門。天才のほまれ高く、14歳のときの句が猿蓑に入集するという天才振りを発揮した。

(亀翁の代表作)

茶湯とてつめたき日にも稽古哉(猿蓑)

春風にぬぎもさだめぬ羽織哉(猿蓑)

出がはりや櫃にあまれるござのたけ(猿蓑)

二 判詞に「冬解百日を二百句に両吟せし時、夜々対酌の即興也」(雪解けに百日と寒い夜の両吟で、相互に酌み交わしての即興のもの也)とあり、亀翁と其角との即興のものという趣である。

其角の『句兄弟・上』(二十)

(句合せ二十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十一)

二十番

兄 赤右衛門 妻

啼にさへ笑ハゝ(バ)いかにほとゝき(ぎ)す

弟 (其角)

さもこそハ木兎(みみずく)笑へほとゝき(ぎ)す

(兄句の句意)啼きたい気持ちを紛らわせて笑っていると、折からホトトギスが啼いている。

(弟句の句意)確かにその通りだ。ミミズクもホトトギスも笑ってごらんなさい。

(判詞の要点)兄句に返答する趣で、弟句では、戯れに「笑うの見た」と返したもので、等類如何を論ずるまでもないであろう。

(参考) この「赤右衛門 妻」は未詳である。其角の「判詞」(自注)に、「此の句はをのが年待酔の名高き程にひびきて人口にあるゆへ、更に類句の聞こえもなく一人一句にとどまり侍る」(濁点等を施す。以下、同じ)とあり、当時は、よく知られた句の一つであったのだろう。「鶯の花ふみちらす細脛を大長刀にかけてともよめりければ、是等は難躰の一つにたてて、かの妻に笑へるを見しと答しを興なり」と、その換骨奪胎の種明かしをしている。そもそも、この『句兄弟』は、其角が、当時余りにも露骨な類想句を目にしての、その「類想を逃るる」ための、換骨奪胎の具体例を示すために、編まれたものであった。こういう、当時のよく知られた句を素材にして、全然異質の世界へと反転させる、その腕の冴えは見事だという思いと、「これ見よがし」の自慢気な其角の風姿が見え見えという思いも深くする。

(句合せ二十)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十一)

二十番

兄 赤右衛門 妻

啼にさへ笑ハゝ(バ)いかにほとゝき(ぎ)す

弟 (其角)

さもこそハ木兎(みみずく)笑へほとゝき(ぎ)す

(兄句の句意)啼きたい気持ちを紛らわせて笑っていると、折からホトトギスが啼いている。

(弟句の句意)確かにその通りだ。ミミズクもホトトギスも笑ってごらんなさい。

(判詞の要点)兄句に返答する趣で、弟句では、戯れに「笑うの見た」と返したもので、等類如何を論ずるまでもないであろう。

(参考) この「赤右衛門 妻」は未詳である。其角の「判詞」(自注)に、「此の句はをのが年待酔の名高き程にひびきて人口にあるゆへ、更に類句の聞こえもなく一人一句にとどまり侍る」(濁点等を施す。以下、同じ)とあり、当時は、よく知られた句の一つであったのだろう。「鶯の花ふみちらす細脛を大長刀にかけてともよめりければ、是等は難躰の一つにたてて、かの妻に笑へるを見しと答しを興なり」と、その換骨奪胎の種明かしをしている。そもそも、この『句兄弟』は、其角が、当時余りにも露骨な類想句を目にしての、その「類想を逃るる」ための、換骨奪胎の具体例を示すために、編まれたものであった。こういう、当時のよく知られた句を素材にして、全然異質の世界へと反転させる、その腕の冴えは見事だという思いと、「これ見よがし」の自慢気な其角の風姿が見え見えという思いも深くする。

(句合せ二十一)

※ 『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十二)

其角の『句兄弟・上』(二十一)

二十一番

兄 彫棠

つたなさや牛といはれて相撲取

弟 (其角)

上手ほと(ど)名も優美なりすまひ取

(兄句の句意)どうにも下手なことよ。どうりで牛とあだ名されている相撲取りあることよ。